قصة فرسان الهيكل: مهمة سرية للبحث عن كنوز معبد سليمان

كان فرسان الهيكل مجتمعاً سرياً غامضاً ظهر خلال فترة الحروب الصليبية في العصور الوسطى. لكن حتى وقتنا الحالي لم يزل الهدف الحقيقي وراء هذا التنظيم لغزاً لم يتم الكشف عنه. قصة فرسان الهيكل كانت مصدراً لحكايات وأساطير لا حصر لها. فمن هم فرسان الهيكل؟ وهل تم إرسالهم إلى القدس من أجل حماية المسيحيين أثناء الحج؟ أم في مهمات سرية للكشف عن القطع الأثرية المفقودة وكنز مدفون تحت المعابد والأماكن المقدسة في القدس بما فيها كنوز معبد سليمان؟

مَن هم فرسان الهيكل؟

منذ ما يقرب من قرنين من الزمان كان تنظيم فرسان الهيكل واحداً من أخطر التنظيمات في التاريخ. حيث أنهم كانوا بمثابة أول جيش دائم في أوروبا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. كانت البداية بعد الحملة الصليبية الأولى على القدس في عام 1099. وعلى الرغم من أن إحكام الصليبين السيطرة على مدينة القدس بالكامل إلا أن المناطق المحيطة بها كانت تمتلئ بقطاع الطرق الذين كانوا يتصدون للحجاج المسيحيين للسرقة والقتل.

في ذلك الوقت قدم الفارس الفرنسي هيوجز دي بانز طلباً للملك بلدوين الثاني ملك القدس من أجل إنشاء تنظيم من الرهبان المدربين من أجل حماية الحجيج. وسرعان ما وافق الملك على طلب الفارس ومنح التنظيم إقامة في القصر الملكي بجبل الهيكل في القدس. ومن هنا جاءت تسمية هذا التنظيم باسم فرسان الهيكل. نظراً لأن المسيحيين وقتها كانوا يعتقدون أن هيكل سليمان يقطن تحت هذا الجبل.

أخطر التنظيمات السرية

-

وجود فرسان الهيكل ساهم في نجاح العديد من الحملات الصليبية على القدس

كان التنظيم في البداية مكوناً من تسعة فرسان، ولم يكن هنالك دعم مادي كبير لهم من أجل القيام بمهمتهم على أكمل وجه. لذا شرع هؤلاء الفرسان في استقبال التبرعات والإعانات من المسيحيين، ونظراً لأنهم كانوا فقراء في البداية فقد تم تصويرهم في الرموز التي يشتهرون بها حتى الآن من خلال صورة لفارسين يمتطيان جواداً واحداً. لكن هذه الصورة تغيرت كثيراً بعد ذلك. نظراً لان هذا التنظيم فيما بعد أصبح واحداً من أغنى التنظيمات السرية في التاريخ.

وصل تنظيم فرسان الهيكل الى ذروة قوته عام 1300. حيث ضم في طياته عشرات الآلاف من الفرسان المدربين. كانوا يقاتلون بشراسة لم يعهدها المسيحيون في ذلك العصر وقاموا بالفعل بحماية المسافرين الذين يسافرون على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى القدس. هذا بالإضافة إلى دفاع فرسان الهيكل عن مملكة القدس والأماكن المقدسة فيها كجزء من مهمتهم. بينما اليوم في أوروبا، هناك المئات من مواقع فرسان الهيكل المنتشرة في جميع أنحاء القارة والتي تُظهر مدى تأثير هذا التنظيم منذ قرون. حيث أنه في ذروة قوة هذا التنظيم كان هناك ما يقرب من 15000 منزل لفرسان الهيكل مع شبكة تمتد من إنجلترا إلى مصر مع مركز القوة الذي يقع في قلب عالم العصور الوسطى آنذاك فرنسا.

| اقرأ أيضًا: مخطوطات البحر الميت: حكاية أقدم النصوص التوراتية في العالم |

الحروب الصليبية وحماية الحجاج

لمدة مائتي عام كانت الحروب الصليبية تدور رحاها تحت اسم الرب، وكانت بمثابة صراع حضارات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. فبعد أن استولى المسلمين على القدس شرعت السلطات المسيحية في تأليب المسيحيين في جميع أنحاء العالم المسيحي ضد الإمبراطورية الإسلامية وحثتهم على القتال من أجل استعادة المدينة. كان ذلك السبب هو السبب المعلن الذي ترويه الروايات التاريخية لكن السبب الحقيقي للحروب الصليبية ينبع من رغبة الكنيسة في منع أي توغل إسلامي في الأراضي المسيحية. ففي 27 نوفمبر 1095 ألقى البابا أوربان الثاني خطاباً حث فيه المسيحيين على الانتفاض ضد المسلمين في الأراض المقدسة. وفي نفس الوقت تقريباً كان المسلمون قد أحكموا سيطرتهم على إسبانيا وأجزاء من أوروبا الشرقية.

استجاب الآلاف من مسيحيي الغرب لنداء البابا للنداء وحملوا السيوف ولكن حوالي 1000 فقط هم الذين استطاعوا الوصول إلى القدس، وبدء الحروب الصليبية. اتحد المسيحيون الغربيون مع البيزنطيين في الشرق وفي عام 1099 استولى الصليبيون بقيادة جودفري على القدس واستعادها من المسلمين بعد حصار دام خمسة أسابيع. وعندما كانت الأماكن المقدسة في أيدي المسيحيين، بدأ الغربيون في السفر إلى القدس بأعداد قياسية. لكن خارج أسوار المدينة كانت الحياة خطرة وأصبحت هناك حاجة ملحة إلى حماية هؤلاء المسافرين من هجمات قطاع الطرق. ومن هنا تقدم فرسان الهيكل الأوائل.

| اقرأ أيضًا: قصة بني إسرائيل من البداية وحتى ظهور المسيح |

فكرة البنوك خلال الحروب الصليبية

-

تنظيم فرسان الهيكل صاحب الفكرة الأولى لإنشاء البنوك

خلال الحملة الصليبية الثالثة قُتل المسيحيون في معركة حطين. حيث كانت أسوأ كارثة عسكرية في الأرض المقدسة وواحدة من أسوأ الهزائم للمسيحية. كما تم إخضاع جميع فرسان الهيكل بالسيف من قبل الفاتحين المسلمين الذين استولوا على مدينة القدس بعد بضعة أشهر. لكن عندما عاد فرسان الهيكل إلى منازلهم بعد الحروب الصليبية الأولى عام 1128كانوا أثرياء ثراءً فاحشاً. كما بدا أنهم يتمتعون بسلطة كبيرة ونفوذ قوي. حيث لم يستجبوا لأحد سوى البابا. هذا بالإضافة إلى أنهم لم يضطروا إلى دفع الضرائب. كما سمح لهم بالعبور عبر حدود الدول الأوروبية دون قيود.

بدءً من عام 1150 فصاعداً توقف فرسان الهيكل عن حراسة الطريق إلى القدس. وبدلاً من ذلك ابتكروا نظاماً يسمح للحجاج بالسفر بدون نقود وأشياء ثمينة قد تجعلهم أهدافاً للسرقة والقتل. هذا النظام كان بمثابة اللبنة الأولى لإنشاء فكرة المصارف والبنوك. حيث أقاموا محافل لهم في جميع أنحاء أوروبا. يمكن للمسافر أن يضع فيها أمواله وأشياءه الثمينة قبل السفر ومن ثم عن طريق محفل داخل القدس يمكنه استعادتها. هذا الأمر جذب لهم ودائع من الثروة الهائلة. كما أصبحت الخدمات التي يقدمها فرسان الهيكل نموذجاً للنظام المصرفي الحالي، وتحويلات الأموال، واستخدام الشيكات. جعلت منهم هذه الثروة التي حصلوا عليها مصرفيين بارزين في عصرهم، كما يمكن القول أن هذه الفكرة جعلت من شركتهم أول شركة متعددة الجنسيات. لكن الخدمة الأكثر إثارة للجدل التي كان فرسان الهيكل يقدمونها هي إصدار قروض رفيعة المستوى للأمراء والعامة على حد سواء، هذا الأمر الذي فعلوه بعناد كان ضد رغبة الكنيسة التي كانت تحرم الربا في ذلك الوقت.

| اقرأ أيضًا: قصة بلقيس ملكة سبأ مع سليمان كما ذُكرت في التوراة والإنجيل والقرآن |

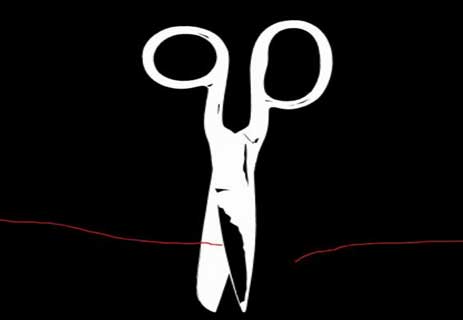

سقوط فرسان الهيكل

مع سقوط الأرض المقدسة في أيدي المسلمين عام 1187، فقدت جماعة فرسان الهيكل هدفها التأسيسي. كما أن فشل الحملات الصليبية والإغلاق اللاحق للممر المؤدي إلى الأرض المقدسة كان من الأسباب التي جعلت أطاحت بوجود فرسان الهيكل، وبسبب الثروة والسلطة السياسية التي كان يتمتع بها فرسان الهيكل، فقد كان يُنظر إليهم على أنهم تهديد لهيكل السلطة. ومن هنا بدأ نجم الفرسان في الخفوت. ففي عام 1302 دخل الملك فيليب الرابع ملك فرنسا في صراع مع البابا. حيث احتاج إلى المال من أجل حروبه، ومن أجل هذا الغرض شن حملة شرسة تهدف إلى قمع فرسان الهيكل من أجل الحصول على ثرواتهم وفي الوقت نفسه توجيه ضربة ضد البابوية.

في يوم الجمعة 13 أكتوبر 1307 تم القبض على جميع فرسان الهيكل في فرنسا من قبل عملاء الملك فيليب بموجب محاكم التفتيش. كما تعرضوا لشتى أشكال التعذيب من أجل الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم مثل الهرطقة والشذوذ الجنسي والأنشطة غير النزيهة، وغيرها من التهم. هذه التهم يعاقب عليها القانون بالإعدام ومصادرة الممتلكات. وتحت وطأة التعذيب اعترف الكثير منهم بهذه التهم. وفي عام 1312 أصدر البابا كليمنت الخامس أمراً بابوياً بحل تنظيم فرسان الهيكل. لكن العديد منهم كان لا يزال على قيد الحياة واستمروا في أعمالهم بسرية تامة. كما ظلت تحركاتهم محاطة بالغموض منذ ذلك الوقت.

| اقرأ أيضًا: النمرود بن كنعان: قصة أول طاغية في التاريخ تقتله بعوضة |

الاختفاء المريب لفرسان الهيكل

-

لا تشير السجلات التاريخية عن مكان اختفاء فرسان المعبد

بعد مرسوم كليمنت في عام 1312 اختفى فرسان الهيكل فعلياً من صفحات التاريخ، ومن بين المئات وربما الآلاف من فرسان الهيكل الذين لم يتم اعتقالهم كان هناك القليل من السجلات التاريخية المتعلقة بالعصور الوسطى التي تشير إلى ما حدث لهم بعد ذلك. بعض هذه الوثائق والسجلات التاريخية تفيد بأن أسطولهم الكبير من السفن قد اختفى ومن المحتمل أنهم فروا إلى اسكتلندا لأن هذه البلاد كانت معقلاً لفرسان الهيكل في ذلك الوقت. أو ربما ذهبوا إلى سويسرا أو اختبأوا في جبال الألب التي تحد جنوب فرنسا. حيث كانت سلسلة جبالها التي لا نهاية لها مكاناً مثالياً للاختباء مع الكنوز.

| اقرأ أيضًا: قصة خاتم سليمان: عندما حكم إبليس العالم |

كنوز معبد سليمان

من بين جميع الألغاز التي تحيط بفرسان الهيكل، فإن أكثر الألغاز المحيرة بالفعل هي التي تتعلق بالوقت الذي قضوه في القدس. حيث اختفى فرسان الهيكل هناك لمدة تسع سنوات، وما فعلوه في ذلك الوقت هناك لا يزال مجهولاً. لقد كان هناك تسعة رهبان في منتصف العمر ولم يكونوا في وضع يسمح لهم بحماية المسافرين القادمين من القدس والخروج منها. كما لا يبدو أن هناك أيضاً وثائق مكتوبة توضح أنه كان هناك حجاج تحت حراسة فرسان الهيكل في ذلك الوقت.

في عام 1867 ظهرت أحد الأدلة عندما قام فريق أثري بريطاني بالتنقيب تحت موقع جبل الهيكل في القدس. وهناك اكتشفوا أنفاقاً تمتد عمودياً لحوالي خمسة وعشرين متراً وصولاً إلى قبة معبد سليمان. هذا وقد تم العثور على نتوءات فرسان الهيكل وقطع مختلفة من الأسلحة كدليل على استخدام الأنفاق. أما النظرية السائدة هي أن فرسان الهيكل كانوا يحفرون تحت الهيكل بحثاً عن كنز تركه اليهود هناك بعد غزوات الرومان عام 70 بعد الميلاد. كما تشير نظريات أخرى إلى أن الفرسان كانوا يحرسون الكأس المقدسة ولديهم كنوز كبرى. حيث أن معبد سليمان من المفترض أنه يضم تابوت العهد والوصايا العشر لموسى. هذا بالإضافة إلى وجود كتابات ورموز ماسونية مبكرة في وثائق الاستشهاد من القرن التاسع عشر والتي يُزعم أنها تربط فرسان الهيكل بالكنز المدفون في معبد سليمان.

يعد تنظيم فرسان الهيكل واحد من أخطر التنظيمات السرية في التاريخ التي يشوبها الغموض. ورغم كل النظريات التي حاولت معرفة غرض هذا التنظيم الحقيقي إلا أنه مازال الغموض يحيط به من العصور الوسطى وحتى وقتنا الحالي.

المراجع

|

1. Author: Melissa Snell, (6/15/2019), The Knights Templar, known as the Warrior Monks, www.thoughtco.com, Retrieved: 3/22/2021. |

|

2. Author: SIMON WORRALL, (9/23/2017), The Templars Got Rich Fighting for God—Then Lost It All, www.nationalgeographic.com, Retrieved: 3/22/2021. |

|

3. Author: History.com Editors, (7/13/2017), Knights Templar, www.history.com, Retrieved: 3/22/2021. |