كيف تشكل المعرفة إدراكنا للعالم؟

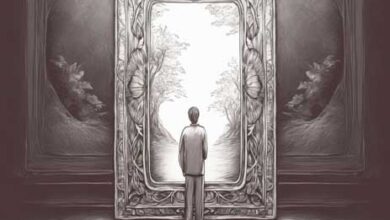

ما الذي نراه حقًا عندما ننظر إلى العالم؟ هل تدرك أعيننا الواقع كما هو، أم أن عقولنا ترسم ملامحه وفقًا لما تعلمناه وما نؤمن به؟ نحن لا ننظر إلى الأشياء فحسب، بل نقرأها كما نقرأ الكلمات على صفحة كتاب. غير أن هذا الكتاب لا يُكتب بالحروف فقط، بل بالرموز والتجارب والمعرفة التي نحملها معنا. فكما يحتاج الإنسان إلى معرفة اللغة لفهم الكلام، يحتاج إلى معرفة الرموز لفهم ما حوله. وما يراه أحدهم مجرد بقع وأشكال غامضة، قد يكون في عين آخر صورة واضحة تحمل معاني عميقة. هنا تبدأ رحلتنا في اكتشاف كيف تُعيد المعرفة تشكيل إدراكنا، وكيف نرى العالم بعيون لا تقتصر على البصر، بل تمتد إلى البصيرة.

المعرفة والإدراك

على الرغم من أن الواقع موجود في حد ذاته وبشكل مستقل عن إدراكنا، فإن معرفتنا السابقة يمكن أن تؤثر بل وتحدد الطريقة التي ندرك بها العالم. إن حواسنا وذكائنا محدودان. ولا يستطيعان بأي حال من الأحوال إدراك أو فهم كل شيء؛ ولهذا السبب، يخترع الإنسان رموزًا لشرح العالم من حوله ونقل معارفه إلى الآخرين. ومعرفتنا بهذه الرموز تؤثر على الطريقة التي ندرك بها الأشياء.

دعونا نوضح ذلك ببعض الأمثلة البسيطة.. عندما لا نعرف لغة ما، فإن سماعها لا يكون بالنسبة لنا سوى سلسلة من الأصوات غير المفهومة، وإذا رأيناها مكتوبة، فلن تكون سوى مجموعة من الحروف، دون أن نشعر بأنها كلمات، ناهيك عن مفاهيم يمكننا التعرف عليها. ومع اكتسابنا بعض الإلمام بهذه اللغة، ندرك أنها تبدو مختلفة عن غيرها، حتى لو لم نتمكن بعد من تمييز الكلمات بشكل فردي. وعندما نتقنها جيدًا، نصبح قادرين على فهم كل كلمة، ولم تعد تبدو لنا مجرد كلمات عديمة المعنى.

المثال السابق بسيط وواضح للغاية.. لكن إليكم مثالًا أكثر إثارة للاهتمام. يقال أن بعض الباحثين عرضوا صورة لكعكة على مجموعة من السكان الأصليين الأستراليين. لكنهم لم يتمكنوا من رؤية الكعكة.. كل ما استطاعوا إدراكه هو مجرد مجموعة من البقع.. قد نتساءل لماذا؟ فالكعكة موجودة في الصورة، ولكنهم لم يروها، لأن ما يوجد في الصورة بالنسبة لهم ليس كعكة، بل مجرد مجموعة من الخطوط والنقاط والأشكال.. ونحن معتادون على تفسيرها كصورة بفضل التقاليد الفنية الطويلة التي نشأنا عليها. لكن السكان الأصليين، الذين لم تكن لديهم تقاليد فنية متطورة بشكل كبير، ولم يعتادوا على تمثيل أو رؤية الأجسام ثلاثية الأبعاد في وسائط ثنائية الأبعاد، لم يتمكنوا ببساطة من إدراك تلك الأشكال.

فوضى من الأشكال والألوان

لكن لا ينبغي لنا أيضًا أن نذهب إلى أقصى الحدود، كما هو الحال في الادعاء الغريب الذي طرحه بعض أتباع ما بعد الحداثة بأن السكان الأصليين في أمريكا لم يتمكنوا من رؤية السفن الأوروبية الضخمة في الأيام الأولى من الغزو. من الواضح أنهم كانوا قادرين على رؤيتها، حتى لو لم يتمكنوا من فهم ماهية تلك الكتل الطافية الغريبة. وهذا ما قد يحدث لأي منا عند مواجهة آلة مجهولة تمامًا.. بالطبع سنراها، لكننا لن نفهم ما هي أو كيف تعمل؟

هل يصعب تصديق ذلك؟ لننظر إلى ما يحدث عندما يجد شخص غير معتاد على لعب ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد نفسه فجأة أمام إحداها. هذا الشخص لن يكون على دراية باللغة البصرية التي يستخدمها الفيديو لتمثيل العمق والمسافة والاتجاه والحركة (وهي أمور غير موجودة فعليًا، بنفس الطريقة التي لا تكون بها الكعكة موجودة في الصورة).. وبالتالي لن يتمكن من رؤية ما يراه اللاعب المتمرس على الشاشة. لقد لاحظت ذلك عندما قمت بتعليم صديق فن ألعاب الفيديو.. لم يكن يرى ما كان يحدث، بل بدا له كل شيء وكأنه مجرد فوضى من الأشكال متعددة الأضلاع والألوان الزاهية.

الإدراك البصري

إذا كنت على دراية بتاريخ الفن سيلفت انتباهك مدى روعة الاختراع الذي يسمى الإدراك البصري: كيف اكتشف رسامو عصر النهضة أن وضع كائن ما في موضع أعلى وجعله أصغر حجمًا يمنح انطباعًا بالمسافة والعمق. ذات مرة، قال لي أحدهم: لكن هذا أمر بديهي!، فكان جوابي: لا، ليس أمرًا بديهيًا. نحن ببساطة قد تعلمنا تفسير هذا الرمز بهذه الطريقة، لكنه ليس شيئًا بديهيًا. على سبيل المثال، الأطفال الصغار غالبًا لا يدركون أن هذا الجسم الصغير ليس فوق الآخرين، بل من المفترض أنه في الخلف، أي على مسافة أبعد.

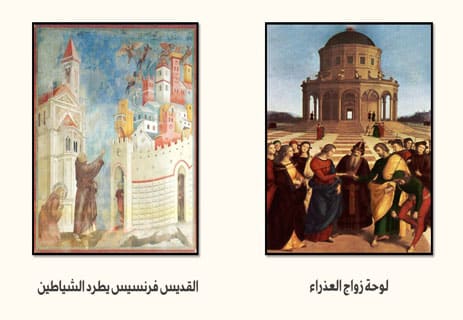

انظر إلى هاتين اللوحتين. الأولى هي “زواج العذراء” لرفائيل سانزيو، وهي واحدة من أولى اللوحات التي تعاملت ببراعة مع إدراك المسافة والعمق. قارنها مع اللوحة الثانية “القديس فرنسيس يطرد الشياطين” وهي ذات أصل قوطي من العصور الوسطى..

إذا كان هذا يحدث في مواقف يومية عادية، فتخيل كيف سيكون الأمر في حالات أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، قد يرى شخص في عصرنا، غير ملم بالرموز والأيقونات الخاصة بفن المايا، صورة رائد فضاء على شاهد قبر الملك باكال في موقع بالينكي، ولكنه سيكون على دراية برموز ثقافة البوب والخيال العلمي. إن تفسير رموز فن المايا ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق. لكن أولئك الذين درسوا هذا الفن بعمق يخبروننا بأن شاهد القبر يمثل الملك باكال وهو ينزل إلى شيبالبا (عالم الموتى في معتقدات المايا)، مع شجرة السيبا المقدسة تنمو من صدره، وهو تصوير شائع للانتقال إلى العالم الآخر.

الثقافة والرموز الغريبة

ومن الأمثلة الأخرى ذات الصلة هو التشابه المزعوم بين ثقافتي المايا والمصريين القدماء. بالنسبة لشخص غير ملم بالرموز المعمارية والفنية لهاتين الحضارتين، قد تبدو الأهرامات المصرية وأهرامات تشيتشن إيتزا متطابقة، أو على الأقل متشابهة بشكل مريب. تنبع هذه النظرة مرة أخرى من الجهل. فالشخص المعني لا يعرف سوى أن هاتين الثقافتين مختلفتان عن ثقافته، ولذلك يراهما متشابهتين. ومن هنا يكون أكثر ميلًا لتصديق النظريات الغريبة التي تفترض وجود تواصل ثقافي بين مصر ومنطقة المايا، سواء كان ذلك عبر أتلانتس أو الكائنات الفضائية أو كليهما معًا. يجادل هؤلاء الأشخاص بأن “هذه التشابهات لا يمكن أن تكون مجرد صدفة”.. لكن الحقيقة هي أنه لا توجد أي تشابهات فعلية، ولهذا السبب يسخر الباحثون المتخصصون في دراسة حضارة المايا والمصريين من هذه النظريات السخيفة. بينما يقع في فخها أولئك الذين لا يملكون معرفة حقيقية بالموضوع ويتركون أنفسهم ينخدعون بـ”المحققين” في الأمور الخارقة للطبيعة.

لكننا نميل أيضًا إلى تنظيم العالم الطبيعي وفقًا لـ”رموز” تتطلب معرفة مسبقة لفهمها. فعندما ترى أشجار النخيل الوفيرة التي تنمو في منطقة ما، ربما تعتقد أنها جميعًا من النوع نفسه.. لا ترى أي فرق بينها، باستثناء الحجم، الذي تظنه مجرد مسألة تتعلق بعمر الشجرة. لن تدرك الحقيقة إلا من أهل العلم الذين سيخبرونك أن هناك في الواقع العديد من الأنواع والفصائل المختلفة من النخيل. لم يكن الأمر أنك لم تستطع رؤية هذه التفاصيل حرفيًا، بل إنها لم تكن تعني شيئًا لك، ولذلك كانت عقليتك تتجاهلها.

المعرفة تحررنا من العمى

وهكذا، فإن الشخص الذي لا يمتلك الأدوات اللازمة لتفسير ظاهرة ما بشكل صحيح لن يتمكن من رؤيتها على حقيقتها، بل سيرى فقط ما تسمح به تصوّراته المسبقة. ظواهر فيزيائية بسيطة، مثل انكماش وتمدد المادة نتيجة تغير درجة الحرارة، أو ظواهر كيميائية، مثل احتراق المادة العضوية في مقبرة أو مستنقع، قد تجعل شخصًا لا يمتلك معرفة أساسية بالفيزياء أو الكيمياء يسمع أو يرى أشباحًا. كذلك، فإن الظواهر الجوية أو الفلكية، أو الأجسام الطائرة غير المألوفة، قد يُساء تفسيرها على أنها مركبات فضائية من قبل من يفتقر إلى المعرفة اللازمة لفهمها على نحو صحيح.

لهذا السبب، أعتقد أن رؤية العالم كما هو تستلزم اكتساب المعرفة. وإلا، فسيكون الأمر أشبه بالنظر إليه عبر شاشة ضبابية للغاية، أو بدقة منخفضة لا تتجاوز ستة عشر لونًا. أو بصياغة أخرى: المعرفة تحررنا من العمى.

وهكذا، تتضح الحقيقة: ليس العالم وحده هو الذي يُرى، بل عقولنا هي التي ترى من خلاله. من يقف عند حدود جهله، يرى لوحة مبهمة من الأشكال، بينما من يملك مفتاح المعرفة، يكشف الستار عن تفاصيل خفية تروي قصصًا وأفكارًا تتجاوز المظهر السطحي. إن إدراكنا ليس مجرد صورة نرصدها، بل بناء نصوغه ونشكله بوعينا وثقافتنا. فالمعرفة ليست مجرد أداة لفهم الأشياء، بل هي الضوء الذي يبدد ظلمات الجهل، ويحول الضباب إلى أفق واضح المعالم. ومن دونها، نبقى سجناء أوهامنا، نرى ولا نبصر، ونسمع ولا نفهم.