هل يمكن الشفاء من الاضطراب ثنائي القطب؟

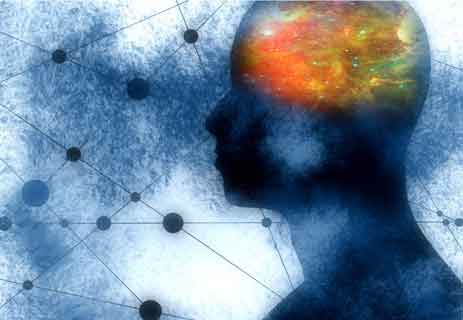

الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب دماغي يسبب تغيرات غير عادية في المزاج والطاقة ومستويات النشاط والقدرة على أداء المهام اليومية. وأعراض الاضطراب ثنائي القطب شديدة. ولكن يمكن علاج الاضطراب ثنائي القطب، وبإمكان المصابين بهذا المرض أن يعيشوا حياة كاملة وطبيعية. في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن هذا المرض.

ما هو مرض الاضطراب ثنائي القطب؟

سمي الاضطراب ثنائي القطب بهذا الاسم لأنه يشمل القطبين المعاكسين لاضطرابات المزاج – الاكتئاب والهوس، ويمكن للنساء والرجال على السواء أن يُصابوا بالاضطراب ثنائي القطب. يبدأ هذا الاضطراب في العادة من مرحلة المراهقة فيما بين سن 20 و40 عاماً. لكنه نادر عند الأطفال.

يعاني المصابون بالاضطراب ثنائي القطب بشكل متكرر من تقلبات عاطفية على مستوى التفكير والشعور، وهذا الأمر يؤثر في جميع مجالات الحياة الخاصة بهم. ففي مراحل الهوس، يكون المتضررون مدفوعين بقوة ما، ومليئين بالأفكار والطاقة. وتقل لديهم الرغبة من النوم، بينما يُستبدل الشعور بالبهجة بالتهيج الشديد. ويمكن أن يؤدي الهوس الشديد أيضاً إلى جنون العظمة أو الهلوسة. أما مراحل الاكتئاب فهي معاكسة تماماً. حيث تتميز بالاكتئاب الشديد، وقلة الاهتمام، وعدم الفرح. والشعور بالفراغ. وليس من غير المألوف أن يعاني المصابون من الشعور بالذنب وضعف التركيز واضطرابات النوم وقلة الشهية. حيث يتنقل الناس بين القطبين، مما يجعل الحياة اليومية مرهقة وغير محتملة بالنسبة لهم.

أنواع مرض اضطراب ثنائي القطب

يمكن تصنيف الاضطراب ثنائي القطب على النحو التالي:

-

اضطراب ثنائي القطب من النوع الأول

يعاني المصابون منه على الأقل من نوبة هوس واحدة واضحة (مما يجعل الحياة اليومية العادية شبه مستحيلة أو مصحوبة بأوهام) وعادةً ما يكون لديهم فترات من الاكتئاب.

-

الاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني

يعاني المصابون به من مراحل اكتئاب شديدة، أو على الأقل مرحلة هوس أقل حدة (الهوس الخفيف)، لكن لم تكن هناك مراحل هوس واضحة.

أعراض مرض الاضطراب ثنائي القطب

تتناوب مراحل الاكتئاب والهوس (القطبية الثنائية) عند المصابين بالاضطراب ثنائي القطب. وتستمر الدورة من 8 إلى 12 أسبوعاً في المتوسط. حيث تبدأ أعراض مرض ثنائي القطب عادةً بالاكتئاب، يليه الهوس أو الهوس الخفيف (مرحلة الهوس المعتدل).

أعراض الهوس:

- فقدان الاهتمام.

- النشاط المفرط.

- المبالغة في الثقة بالنفس.

- الإبداع والبراعة.

أما أعراض الاكتئاب فهي:

- الكآبة والحزن.

- الانسحاب من الهوايات والاهتمامات والأصدقاء.

- فقدان الشهية (يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن).

- التفكير في الانتحار.

أعراض الهوس الصعبة

في مرحلة الهوس الصعبة، غالباً ما تحدث الأعراض الذهانية. حيث يرى الشخص المصاب الواقع بشكل مختلف عما هو عليه في الواقع. وتشتمل هذه الأعراض على ما يلي:

- جنون العظمة: يعتقد المصابون أنه بإمكانهم تغيير العالم.

- القلق الشديد: الخوف من التعرض للمراقبة / الاضطهاد أو غيره من المخاوف الشديدة والفوبيا.

- المبالغة في تقدير الذات غير المحدود: يعتقد الشخص المصاب أنه خالد.

- الهلوسة: تخيل أشياء لا وجود لها في الواقع.

إذا كنت تعتقد أن هذه الأعراض تنطبق عليك وربما تكون مصاباً باضطراب ثنائي القطب، فتأكد من الاتصال بالطبيب النفسي.

| اقرأ أيضًا: كيفية الدفاع عن نفسك ضد أساليب التلاعب النفسي؟ |

أسباب مرض الاضطراب ثنائي القطب

حتى الآن، لم يتمكن الطب من تحديد سبب واضح لحدوث الاضطراب ثنائي القطب. لذلك، يمكن افتراض عدد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى الاضطراب ثنائي القطب. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

- التغييرات في التمثيل الغذائي للدماغ: المواد المرسلة مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين غير متوازنة.

- العوامل وراثية: وفقاً للحالة الحالية للبحث، لا يتم توريث الاضطراب ثنائي القطب بشكل مباشر. حيث يمكن أن يندلع المرض مع أحداث الحياة الحرجة.

- التغيرات الهرمونية: على سبيل المثال خلال فترة البلوغ والحمل وظهور انقطاع الطمث.

- العوامل البيئية: الإجهاد المزمن، والتجارب المؤلمة (الموت المفاجئ لأحد الأقارب) أو غيرها من التجارب القاسية هي عوامل محتملة.

| اقرأ أيضًا: كيف يصل الإنسان إلى مرحلة النضج العاطفي؟ |

تشخيص واختبار ثنائي القطب

ليس من السهل تشخيص الاضطراب ثنائي القطب لأنه يمكن الخلط بين أعراض مرض ثنائي القطب، وبين الاضطرابات العقلية الأخرى مثل الاكتئاب الكلاسيكي أو الفصام. نظراً لأن الأقارب والمتضررين غالباً ما يفسرون مرحلة الهوس على أنها مجرد حالة مزاجية غريبة، لذا يستغرق الأمر سنوات قبل إجراء التشخيص الصحيح.

من الصعب التعرف على اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني واضطراب المزاج الدوري على وجه الخصوص لأن الأعراض أقل وضوحاً هنا مقارنةً بالاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول. لذلك من المهم بشكل خاص وصف التجارب والحالات المزاجية والمشاعر للطبيب أو المعالج بالتفصيل.

في حالة الاشتباه في وجود اضطراب ثنائي القطب، يمكن الاتصال بطبيب الأسرة أولاً. ونظراً لصعوبة التشخيص وزيادة خطر الانتحار، يُنصح باستشارة أخصائي الطب النفسي على الفور. ومع ذلك، لا يرى المصابون في كثير من الأحيان حاجة إلى مساعدة طبية – خاصة خلال مرحلة الهوس.

إذا كان لا يزال بإمكان الأسرة إقناعك بزيارة الطبيب، فمن المنطقي على الأقل أن تسأل الأقارب. فإذا لم يكن لدى الشخص المعني نظرة ثاقبة للمرض، فإن الملاحظات من الأشخاص المقربين تكون مفيدة جداً في تشخيص “الاضطراب ثنائي القطب”. وبهذه الطريقة، يمكن للأقارب في كثير من الأحيان تقييم مراحل المزاج المختلفة بشكل جيد للغاية.

يتم تشخيص الاضطراب ثنائي القطب بمساعدة الاستبيانات السريرية الخاصة. حيث يطرح الطبيب أو المعالج الأسئلة التالية في استشارة أولية:

أسئلة التشخيص

- هل شعرت بالإحباط أو الخمول في الأسابيع القليلة الماضية؟

- وهل واجهت صعوبة في الاستيقاظ في الصباح؟

- هل وجدت صعوبة في النوم طوال الليل؟

- وهل كانت لديك شهية جيدة؟

- ما هي أفكارك في هذه اللحظة؟ وما الذي تهتم به؟

- هل تراودك أحياناً أفكار عن الموت أو الانتحار؟

- وهل كنت متحمساً بشكل غير عادي في الأسابيع القليلة الماضية؟

- هل شعرت وكأنك مكهرب؟

- وهل تولد لديك انطباع بأنك تحدثت أكثر وأسرع من المعتاد؟

- هل انخفضت حاجتك للنوم؟

- وهل كنت نشيطاً جداً وقمت بالكثير من الأشياء في وقت قصير جداً؟

- هل تغير مزاجك مؤخراً؟

من حيث المبدأ، فإن التشخيص المبكر مهم لأنه أفضل لعلاج المرض العقلي.

| اقرأ أيضًا: المشاعر السلبية: التعريف والأهمية والأنواع وكيفية التحكم فيها |

علاج مرض ثنائي القطب

بعد ظهور أعراض مرض ثنائي القطب، يتم علاج الاضطراب ثنائي القطب بالأدوية والعلاج النفسي. ويمكن أن يشمل العلاج:

- مثبتات الحالة المزاجية مثل الليثيوم وبعض الأدوية المضادة للصرع.

- مضادات الذهان.

- بعض مضادات الاكتئاب.

- العلاج النفسي.

- التعليم والدعم.

- العلاج بالصدمات الكهربائية، يُستخدم أحيانًا عندما لا تخفف الأدوية الوقائية المرحلية الاكتئاب.

- العلاج بالضوء، والذي قد يكون مفيداً في علاج الاضطراب الموسمي ثنائي القطب (الذي له بعض الخصائص المشتركة مع الاضطراب العاطفي الموسمي).

1. الليثيوم

يمكن أن يخفف الليثيوم من أعراض مرض ثنائي القطب سواء الهوس والاكتئاب. كما يمنع الليثيوم تقلبات المزاج لدى العديد من الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب. ونظراً لأن الليثيوم يستغرق من 4 إلى 10 أيام ليعمل، فهناك العديد من الأدوية الأخرى سريعة المفعول مثل مضادات الصرع والذهان، هذه الأدوية تساهم في السيطرة على الأفكار والأنشطة المتحمسة.

يمكن أن يسبب الليثيوم آثاراً جانبية. مثل النعاس، والرعاش اللاإرادي (الرعشات)، والغثيان، والقيء، والإسهال، والعطش، وكثرة التبول، وزيادة الوزن. وفي كثير من الأحيان، يتفاقم حب الشباب أو الصدفية. ومع ذلك، فإن هذه الآثار الجانبية عادةً ما تكون قصيرة الأجل وغالباً ما تهدأ عندما يقوم الطبيب بتعديل الجرعة.

يراقب الأطباء مستوى الليثيوم في الدم من خلال اختبارات الدم المنتظمة لأنه إذا كانت المستويات مرتفعة للغاية، فمن المرجح أن تكون الآثار الجانبية أكثر احتمالاً. يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للليثيوم إلى انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ويؤثر على وظائف الكلى. لذلك، يجب مراقبة وظيفة الغدة الدرقية والكلى من خلال اختبارات الدم المنتظمة ويجب استخدام أقل جرعة فعالة فقط.

تحدث سمية الليثيوم عندما يكون مستوى الليثيوم في الدم مرتفعاً جداً. كما تتسبب المستويات العالية جداً من الليثيوم في الدم في حدوث صداع مستمر، وتشوش ذهني، ونعاس، ونوبات صرع، وعدم انتظام ضربات القلب. ومن المرجح أن تحدث السمية عند الأشخاص التاليين:

- كبار السن.

- الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى.

- الأشخاص الذين فقدوا الكثير من الصوديوم بسبب القيء أو الإسهال أو استخدام مدرات البول (التي تحفز الكلى على إفراز المزيد من الصوديوم والماء في البول).

- يجب على النساء اللواتي يحاولن الحمل التوقف عن تناول الليثيوم، حيث نادراً ما يتسبب الليثيوم في حدوث عيوب في قلب الجنين النامي.

2. الأدوية المضادة للصرع

تعمل الأدوية المضادة للصرع، فالبروات وكاربامازپين، كمثبتات للمزاج. ويمكن استخدامها عند ظهور الهوس لأول مرة أو عند تعايش الاكتئاب والهوس (الحالة المختلطة). على عكس الليثيوم، لا تضر هذه الأدوية بالكلى. ومع ذلك، يمكن أن يقلل كاربامازپين بشكل كبير من عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء. في حالات نادرة، يمكن أن يتسبب حمض الفالبرويك في تلف الكبد (خاصة عند الأطفال) أو التسبب في تلف شديد للبنكرياس. من خلال المراقبة الدقيقة من قبل الطبيب، يمكن منع هذه المشاكل في الوقت المناسب. لا يوصف حمض الفالبرويك عادة للنساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب إذا كن حوامل أو في سن الإنجاب، حيث يبدو أن الدواء يزيد من خطر حدوث تشوهات في المخ أو الحبل الشوكي للجنين (عيوب الأنبوب العصبي)، واضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط والتوحد. يمكن أن يكون حمض الفالبرويك وكاربامازپين مفيداً بشكل خاص عندما لا يستجب المرضى للعلاجات الأخرى.

يستخدم لاموتريجين أحيانًا للتحكم في تقلب المزاج وأثناء فترات الاكتئاب. يمكن أن يسبب لاموتريجين طفح جلدي شديد. في حالات نادرة، تتطور متلازمة ستيفنز جونسون التي تهدد الحياة من الطفح الجلدي. لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون عقار لاموتريجين الانتباه إلى الأعراض التالية: الطفح الجلدي (خاصة حول منطقة المستقيم والأعضاء التناسلية)، والحمى، وتورم الغدد، والتقرحات، والقروح في الفم أو العينين، وتورم الشفاه أو اللسان. لذا يجب إبلاغ الطبيب بهذه الأعراض. ولتقليل خطر حدوث هذه الأعراض، يتبع الأطباء بعناية خطة زيادة الجرعة الموصى بها. حيث يبدأ العلاج بجرعة منخفضة نسبياً من الدواء، والتي تزداد ببطء شديد (على مدى أسابيع) حتى الوصول إلى جرعة المداومة الموصى بها.

3. مضادات الذهان

يتم علاج نوبات الهوس المفاجئ بشكل متزايد بمضادات الذهان من الجيل الثاني لأنها تعمل بسرعة وتقل احتمالية أن يكون لها آثاراً جانبية خطيرة من الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج الاضطراب ثنائي القطب. مثل هذه الأدوية، على سبيل المثال، أريبيبرازول، لوراسيدون، أولانزابين، كيتيابين، ريسبيريدون، زيبراسيدون وكاريبرازين.

بالنسبة للاكتئاب ثنائي القطب، قد تكون بعض مضادات الذهان هي أفضل رهان لك. حيث يتم إعطاء بعض هذه الأدوية مع مضادات الاكتئاب. ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية طويلة المدى زيادة الوزن ومتلازمة التمثيل الغذائي. تتجلى متلازمة التمثيل الغذائي في زيادة دهون البطن مع انخفاض تأثيرات الأنسولين (مقاومة الأنسولين)، وارتفاع مستويات السكر في الدم، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم. تكون مخاطر هذه الأعراض أقل مع أريبيبرازول وزيبراسيدون.

4. مضادات الاكتئاب

تُستخدم بعض مضادات الاكتئاب أحياناً لعلاج الاكتئاب الشديد لدى الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، ولكن استخدامها مثير للجدل. لذلك، يتم إعطاء هذه الأدوية على المدى القصير وعادة ما يتم دمجها مع دواء استقرار المزاج أو مضاد للذهان.

5. العلاج النفسي

غالباً ما يُنصح بالعلاج النفسي للأشخاص الذين يتعاطون أدوية تعمل على استقرار الحالة المزاجية. كذلك يساعد العلاج الجماعي المرضى وشركائهم أو أحبائهم على فهم الاضطراب ثنائي القطب وآثاره. كما يمكن أن يساعد العلاج النفسي الفردي أولئك المصابين على التعامل بشكل أفضل مع مشكلات الحياة اليومية.

6. التعليم والدعم

قد تساعد المعلومات حول تأثيرات الأدوية المُعطاة لعلاج الاضطراب الأشخاص على تناولها حسب التوجيهات يتردد بعض المرضى في تناول هذه الأدوية لأنهم يعتقدون أنها قد تجعلهم أقل انتباهاً أو إبداعاً. ومع ذلك، فإن الإبداع الأقل أمر غير شائع نسبياً، حيث أن الأدوية الوقائية للمرحلة عادةً ما تمكن المرضى من العمل بشكل أفضل في العمل والمدرسة، وكذلك العلاقات والإبداع الفني.

يجب أن يتعلم المصابون كيفية التعرف على الأعراض في البداية وكيفية الوقاية منها. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تجنب المنشطات (مثل الكافيين والنيكوتين) والكحول، وكذلك الحصول على قسط كافٍ من النوم.

يمكن للأطباء والمعالجين التحدث إلى المرضى حول عواقب أفعالهم. على سبيل المثال، إذا كان المتضررون عرضة للإفراط الجنسي، فسيتم إعلامهم بكيفية تأثير أفعالهم على زواجهم والمخاطر الصحية التي تشكلها حريتهم الجنسية، وخاصة الإيدز. أما إذا كان الأشخاص المعنيون يهدرون الكثير من المال، فيمكن نصحهم بتوظيف أحد أفراد الأسرة الموثوق بهم لإدارة أموالهم. كذلك من المهم لأفراد الأسرة أن يفهموا ماهية الاضطراب ثنائي القطب، وأعراض مرض ثنائي القطب وأن يشاركوا في العلاج والدعم.

| اقرأ أيضًا: من المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟ |

ما هي خيارات العلاج الأخرى المتوفرة؟

تشمل خيارات العلاج الأخرى للاضطراب ثنائي القطب ما يلي:

العلاج بالضوء

تستخدم هذه الطريقة في حالة حدوث نوبة اكتئاب – خاصة مع تكرارها بشكل واضح في أشهر الشتاء. حيث ينظر المريض إلى الضوء الأبيض لأنبوب الفلورسنت مرة واحدة يومياً (عادة في الصباح) مرة أو مرتين في الدقيقة. وتتراوح مدة الجلسة ما بين 30 و120 دقيقة – حسب شدة الضوء. تستمر هذه العملية لعدة أسابيع. سينصحك الطبيب بما إذا كان الدواء مرتبطاً بحساسية أعلى للضوء.

علاج اليقظة

هذا النوع من العلاج مناسب أيضاً لنوبات الاكتئاب. فهناك فترتان إلى ثلاث فترات استيقاظ في الأسبوع، حيث يكون المريض مستيقظاً لمدة 36 إلى 40 ساعة. بدلاً من ذلك، يمكن أيضاً إلغاء النوم الليلي في النصف الثاني من الليل. كما لا يُنصح بعلاج اليقظة إذا كان هناك ميل للإصابة بالصرع أو المرض الجسدي الشديد أو الأعراض الذهانية.

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)

في العلاج بالصدمات الكهربائية يتم إنشاء النوبة المعممة بشكل مصطنع عن طريق الإثارة الكهربائية للدماغ. ويتم ذلك تحت ظروف خاضعة للرقابة تحت التخدير القصير. يعتبر العلاج بالصدمات الكهربائية الآن علاجاً راسخاً لنوبات الاكتئاب والهوس الشديدة.

العلاج بالرياضة / الحركة

النشاط الرياضي أو الحركة لهما تأثير إيجابي على الصحة النفسية. فقبل كل شيء تساهم الرياضة في الإلهاء عن الأفكار السلبية. كما تساعد على التفاعل الاجتماعي وتجربة الشعور الإيجابي، مما يؤثر إيجابياً على الحالة المزاجية.

طرق الاسترخاء

من خلال تعلم وممارسة تقنيات الاسترخاء تحت إشراف متخصص، يتعلم المرء كيفية التعامل بشكل أفضل مع التوتر والقلق.

العلاج الوظيفي لمرض الاضطراب ثنائي القطب

عن طريق العلاج المهني، يجب أن يكون المصابون قادرين على المشاركة بشكل أكبر في الحياة مرة أخرى. عند القيام بذلك، يتم تعزيز الاستقلال في الحياة اليومية (مثل الاكتفاء الذاتي، والأعمال المنزلية) وبالتالي يتم تحسين نوعية الحياة.

يمكن أيضاً استخدام العلاج بالموسيقى أو العلاج النفسي السريري. فمن المفيد وجود إيقاع يومي جيد وتوازن جيد بين متطلبات الحياة اليومية وفرص الاسترخاء. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بدورة نوم واستيقاظ منتظمة. ومن ناحية أخرى، يزيد الكحول والمخدرات من تفاقم المرض. يمكن أن تكون يوميات الحالة المزاجية داعمة أيضًا. يتم تسجيل الحالة المزاجية والأحداث المهمة في اليوم والتدابير العلاجية وما إلى ذلك.

| اقرأ أيضًا: فوائد الرضاعة الطبيعية: أعظم حماية للطفل والأم |

ما هي علامات الإنذار المبكر للإصابة بمرض الاضطراب ثنائي القطب؟

يمكن أن يساعد الاهتمام بإشارات التحذير المحتملة والتعرف على نوبات المرض مبكراً في اتخاذ الإجراءات المضادة أو المساعدة في الوقت المناسب. وتشمل أعراض ثنائي القطب التي تمثل الإنذار المبكر ما يلي:

- فقدان الشهية.

- كآبة.

- تركيز ضعيف.

- قلق.

- اضطرابات النوم / الأرق.

- حزن لا يمكن تفسيره.

- الخمول.

- فيضان الأفكار.

- التهيج.

- الأوهام.

- التفكير في الانتحار.

- التدفق المستمر للكلام بقفزات فكرية.

- الشعور بأن لا شيء يمكن أن يمنعك وأنك تستطيع فعل أي شيء.

المراجع:

|

1. Author: Tim Newman, (7/21/2020), What to know about bipolar disorder, www.medicalnewstoday.com, Retrieved: 7/2/2021. |

|

2. Author: Stephen Soreff, (5/30/2019), Bipolar Disorder, www.ncbi.nlm.nih.gov, Retrieved: 7/2/2021. |

|

3. Author: The Editors of national institute of mental health, (1/18/2020), bipolar disorder, www.emedicine.medscape.com, Retrieved: 7/2/2021. |