نيكولا تسلا: العبقري المجنون الذي سبق عصره

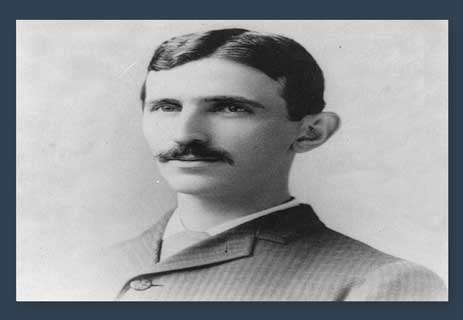

نيكولا تسلا هو أحد أعظم المخترعين في التاريخ. رجل سبق عصره، وأضاء عقله اللامع وأفكاره الثورية الطريق للعديد من التقنيات الحديثة التي نتمتع بها اليوم، إلا أن حياته اتسمت بالتحديات والاضطهاد، خاصة من قبل أولئك الذين كانوا يعملون في خدمة توماس إديسون. شكلت أفكاره واختراعاته الأساس لشبكة التيار المتردد الحديثة والمحركات الكهربائية وأضواء النيون وأفران الميكروويف والراديو، حتى جهاز التحكم عن بعد يستند على اختراعات نيكولا تسلا التي لا تعد ولا تحصى، لكن مع الأسف حصد آخرون الشهرة التي يستحقها هو، ومات العبقري فقيراً ومنسياً. لكن لماذا؟ دعونا نسافر عبر الزمن إلى الوراء لنعيش معاً قصة نيكولا تسلا المأساوية، ونتعرف على العالم العبقري الذي غيرت اختراعاته مجرى التاريخ.

يقول تسلا: “العلم ليس أكثر من انحراف في حد ذاته ما لم يكن هدفه النهائي هو تحسين الإنسانية”. وهذا الفكر يلخص كل تصرفاته طوال حياته. لقد ابتكر أكثر من 700 اختراعاً كان الهدف منها جميعاً جعل حياة الناس أسهل.

جثة رجل عجوز

كان التقويم المعلق على الحائط يشير إلى يوم 7 يناير 1943 عندما توقفت خادمة الغرف في فندق نيويوركر أمام الغرفة رقم 3327، ونظرت إلى اللافتة التي تحمل شعار “عدم الإزعاج”. تفكرت السيدة قليلاً ثم اتخذت قراراً بفتح باب الغرفة دون أن تعير اهتماماً للافتة، وفجأة تعثر على جثة رجل عجوز شاحب ونحيف ملقاه على الأرض دون أن تحرك ساكناً. أصابها الفزع وركضت لتبلغ عامل الاستقبال أن السيد نيكولا قد مات. يسألها عامل الاستقبال: أليس هو ذلك الرجل الذي كان يطعم الحمام في الحديقة كل يوم؟ وكان جوابها: نعم، إنه هو.

اتصل العاملون في الفندق بالشرطة، وبعد ساعات قليلة اقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالي الغرفة وصادر جميع المستندات والأوراق الموجودة فيها. ظنت خادمة الغرفة أنه جاسوس روسي، لكنها لم تتخيل أبداً أنها تقف أمام جثة أحد أعظم المخترعين في العصر الحديث.

أبو الطاقة الكهربائية

نيكولا تسلا هو بلا شك أبو الطاقة الكهربائية، وأحد ألمع العقول في المائتي عام الماضية. لقد غيرت العديد من ابتكاراته الحياة على هذا الكوكب. كان نيكولا تسلا يتحدث ثماني لغات بطلاقة، وسبق عصره بقرن من الزمان، حيث تنبأ بفائدة التكنولوجيا اللاسلكية في نقل البيانات، مثل الواي فاي والهواتف المحمولة والطائرات بدون طيار. كما اخترع أول محرك يعمل بالتيار المتردد، ومكبر الصوت، والراديو… عفواً، أليس ماركوني هو من اخترع الراديو؟ لا، لقد كان تسلا، وقد انتصر في قضيته في نفس العام الذي مات فيه وحيداً ومنسياً وفقيراً.

كان تسلا عبقرياً مثل بيتهوفن في الموسيقي، فلقد اهتم بأصغر تفاصيل عمله، وكان يتذكر الصور والأشياء بنفس الدقة التي احتفظ بها بيتهوفن بكل آلة وصوتها في رأسه. لم يكن تسلا بحاجة إلى العديد من الخطط أو الرسومات التخطيطية لاختراعاته، بل تخيلها وصنعها، وكأنها معجزة تتحقق، ولذلك كان مفتاح الثورة الصناعية الثانية (1870 – 1914) عبر إدخاله الكهرباء في عمليات الإنتاج.

كانت نهاية القرن التاسع عشر فترة تطور تكنولوجي، وخلال هذا الوقت، تم إنشاء شبكات الطاقة الأولى، وفجأة جعلت الكهرباء ما لم يمكن تصوره يحدث على أرض الواقع وكأنها معجزات. وقد قام المهندسون والمخترعون في كل مكان بتطوير تقنيات وأجهزة جديدة تستغل قوة الموجات الكهرومغناطيسية.

الحياة المبكرة لنيكولا تسلا

ولد نيكولا تسلا في 10 يوليو 1856، فيما يعرف الآن بكرواتيا، لعائلة تقليدية. لكن يبدو أن الكهرباء منذ وصوله إلى العالم تصر على تحديد مصيره. ففي تلك الليلة التي وُلد فيها نيكولا حدثت عاصفة كهربائية عظيمة في منتصف الليل. نظرت القابلة إلى الطفل ثم إلى تلك الظاهرة الجوية، وتغيرت نظرتها، وأكدت أن هذا الطفل نذير شؤم، ولن يجلب إلا الظلام على العالم. لكن والدة تسلا أكدت للقابلة أنه سيكون نوراً للعالم لا ظلاماً. وسواء كان هذا الجزء الأخير من القصة صحيحاً أم لا، فإن حقيقة أنه ولد أثناء عاصفة رعدية هي إحدى الحقائق الغريبة عن نيكولا تسلا.

ارتبط مصير هذا الطفل الصغير بالكهرباء منذ ولادته، وعندما بلغ من العمر ثلاث سنوات، كانت له تجربة غريبة مع قطته. شرع نيكولا يداعب ظهر قطته عندما أنتجت لمسة يده وابلاً من الشرر. أوضح له والده أنها نفس الظاهرة التي حدثت في الأشجار عندما مرت العاطفة.

نشأ نيكولا في منزل يعاني فيه والده وشقيقه الأكبر من مرض عقلي، ويبدو أن والده كان يعاني من الذهان، حيث كان يتحدث ويتجادل مع نفسه باستمرار، وفي بعض الأحيان كان يتصرف كما لو كان شخصاً مختلفاً. كما عانى شقيقه الأكبر من هلوسة شديدة لا يمكن علاجها، وقد مات صغيراً بعد أن سقط عن طريق الخطأ من على ظهر حصان، وداس عليه. حدث كل هذا عندما كان نيكولا تسلا يبلغ من العمر خمس سنوات فقط.

بدأت تظهر عليه علامات المرض النفسي كذلك عندما رأى شقيقه يموت أمامه، وكانت الأعراض الأولى هي الهلوسة. وصفها تسلا في مذكراته بأنها أضواء ظهرت من العدم وأعمته. لكن مع ذلك فإن هلاوسه جعلته يرى كل شيء بوضوح لدرجة أنه شك في حقيقة وجوده نفسه.

نيكولا تسلا والوسواس القهري

كان من الجلي أن مصير الطفل الصغير محدد سلفاً بالنسبة لوالده، فلقد كان والده قساً أرثوذكسياً يود أن يرى ابنه يمارس مهنة روحية مثله تماماً. لكن الأمور سارت بشكل مختلف. حيث أظهر الطفل اهتماماً وموهبة في الرياضيات والعلوم الطبيعية في سن مبكرة، وبعد صراع طويل مع العائلة سمح له والده بالالتحاق بالجامعة التقنية في غراتس.

أظهر تسلا قدرات ملحوظة في الحسابات الرياضية لدرجة أن المعلمين كانوا على قناعة تامة بأنه يغش، وفي بعض الأحيان اعتبروه متخلفاً عقلياً. أصيب تسلا خلال دراسته بالكوليرا وكان على وشك الموت، وربما ساهم هذا المرض بطريقة ما في إصابته بالوسواس القهري وهوس النظافة والعزلة، وكان يقوم بتنظيف أدوات المائدة الخاصة به ما يصل إلى سبعة عشر مرة قبل البدء في تناول الطعام.

ليس من غير المألوف أن يعاني العباقرة من اضطرابات عاطفية أو نفسية. وقد كان نيكولا تسلا يعاني من سلسلة من اضطرابات الوسواس القهري. وكان الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو صعوبة نومه. فلم يكن لديه أي سيطرة على عدد الساعات التي يمكن أن يقضيها في العمل. لكن في تلك اللحظات من التركيز المطلق ابتكر بعض اختراعاته الأكثر ثورية، وكان ينام فقط ساعتين في اليوم.

شمل الوسواس القهري لدى العبقري أيضاً جوانب أخرى من الحياة اليومية. ومن أكثر الأشياء المثيرة في حياته هوسه بالرقم ثلاثة. حيث كان يقيم فقط في الفنادق التي يكون رقم عنوانها قابلاً للقسمة على ثلاثة. ويجب أن تحتوي غرفها دائماً على ثلاث مناشف. وإذا سار في مبنى، لم يتوقف حتى يطوف حوله ثلاث مرات. بل كان كل عمل من أعماله يضاعفه ثلاثة[1].

التجربة الأولى

كانت التجربة الأولى الحاسمة في حياة نيكولا تسلا هي تلك التي حدثت في شتاء عام 1878. حيث تم تركيب جهاز جديد في قاعة المحاضرات. إنه مولد غرام[2] الذي يولد التيار الكهربي المباشر. كانت فكرة المولد بسيطة وهي عبارة عن استخدام ذراع كرنك يدوي لتحريك حلقة من الأسلاك النحاسية الملفوفة حول مغناطيس لتوليد الكهرباء في الحلقة النحاسية. لكن مشكلة هذا المولد هي الكمية الكبيرة من الطاقة المفقودة. لذا سرعان ما أصبح واضحاً لتسلا أن المولد يجب أن يكون أفضل من ذلك. وقرر العمل على إيجاد حل، وتعامل مع هذه المهمة بكل حماس، ولم يكن يدرك مدى الصعوبات التقنية التي يمكن أن يواجهها.

كان وميض الإلهام الأول لنيكولا تسلا شيئاً مميزاً، لأن هذا الاختراع سيغير عالم التكنولوجيا إلى الأبد. إن ما طوره المهندس الشاب في ركن بعيد من العالم، وضع الأساس لنظام الكهرباء المتعلق بالمولدات والمحولات والمحركات الكهربائية. ومع ذلك، قبل أن يتمكن تسلا من التعامل مع هذا الأمر اعترضت طريقه العديد من المشكلات الشخصية. فلم يدفع الرسوم الدراسية، وتغيب عن الامتحانات، مما أدى إلى طرده من المدرسة في نهاية عام 1877. حاول الحصول على عمل يكفل له حياة كريمة، وعمل مؤقتاً كمهندس ميكانيكي في ماريبور، ثم كمدرس بديل في مسقط رأسه. وانتهى به الحال في وظيفة فني تلغراف في بوادبست، حيث اكتسب هناك خبرة عملية ستفيده لاحقاً كمخترع.

وميض الإلهام

توصل تسلا إلى الفكرة الحاسمة لتحسين مولد غرام أثناء نزهة مسائية في حديقة مدينة بودابست. فعندما كان يشاهد غروب الشمس، تبادر إلى ذهنه مقطع من فاوست لجوته:

“إنها تتحرك وتتراجع، وينتهي اليوم، وهناك تندفع وتعزز حياة جديدة”.

كان نيكولا تسلا غارقاً في أفكاره ولاتزال هذه العبارة ترن في أذنيه، وفي لحظة جاءته الفكرة مثل ضربة البرق. شرع في رسم المخططات على الرمال على طول طريقه. وتوصل إلى أول تصميم له لنوع جديد تماماً من الآلات التي تعمل بدون فرش، ويمكنها أيضاً توفير التيار المتردد أو استخدامه.

يتكون الهيكل الأساسي من حلقة خارجية مصنوعة من عدة ملفات نحاسية تعمل كمغناطيس كهربائي. يوجد في الداخل دوار متحرك بمغناطيس دائم. عندما يدور الجزء الدوار المغناطيسي داخل الآلة، فإن المجال المغناطيسي الدوار في الحلقة الخارجية يولد تياراً كهربائياً من خلال الحث. ويتغير اتجاهه بشكل متزامن مع قطبية المغناطيس الداخلي.

كان الشيء المميز في هذا الاختراع هو أن التوصيل البيني الذكي يمكنه إنتاج تيارين متغيري الطور في نفس الوقت باستخدام مولد التيار المتردد الذي ابتكره تسلا. وهو ما يفتح إمكانيات جديدة لنقل الطاقة، وللمحركات الكهربائية كذلك. حيث يمكن نقل هذا التيار لمسافات أبعد، ويمكنه تشغيل المحركات الكهربائية بشكل أكثر فعالية من الطرق السابقة.

حصل نيكولا تسلا في غضون عامين فقط على براءة اختراع لعشرين نوعاً مختلفاً من هذا المولد، وعلى الرغم من أنه سيصنع لاحقاً العديد من الاختراعات الأخرى، إلا أنه يمنح اختراعه الأول أهمية خاصة.

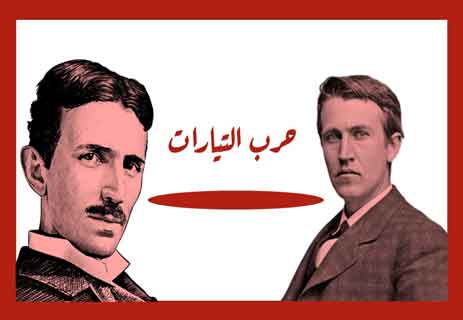

حرب الكهرباء

الكهرباء التي لدينا اليوم تأتي من المقابس، وهي التي تمد أجهزتنا بالطاقة وتضيء المصابيح، وكلها عبارة عن تيار متردد. حيث يتغير اتجاه تدفق الإلكترونات حوالي 50 مرة في الثانية. وقد أصبح التيار المتردد مسألة مفروغ منها ويستخدم في كل بلدان العالم، ونحن مدينون بذلك لنيكولا تسلا واختراعاته. لكن ماذا فعل أنصار التيار المستمر مثل توماس إديسون مع هذه الثورة التي أتى بها نيكولا تسلا؟ لقد كانت حرباً شرسة.

كانت الكهرباء لا تزال ظاهرة جديدة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ولم تظهر أولى مصابيح الشوارع الكهربائية إلا منذ بضع سنوات وفي المدن الكبرى فقط. فلا توجد حتى الآن كهرباء في معظم المباني والمنازل الخاصة، وللحصول على الضوء كان الناس يستخدمون مصابيح الغاز. لكن تغير هذا تدريجياً مع اختراع توماس إديسون المصباح الكهربائي المصنوع من خيوط الكربون وإنشاء محطات الطاقة الأولى التي بنتها شركته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن هناك مشكلة: لا يوجد اتفاق على المعايير الفنية لإمدادات الكهرباء. حيث يقوم إديسون بإنتاج وبيع تيار مباشر بجهد 110 فولت، وأولئك الذين يشترون مصابيحه الكهربائية متصلون أيضاً بشبكة الكهرباء الخاصة به. ومع ذلك، فإن العيب الكبير لهذه التكنولوجيا هو مدى الإرسال القصير. حيث تعين على إديسون بناء محطات توليد الطاقة في كل مكان من أجل تزويد عملائه بالكهرباء، وهو أمر مكلف جداً، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحويل جهد التيار المستمر بسهولة، فإذا كان النظام يتطلب جهداً مختلفاً، فيجب توليده خصيصاً وتزويده عبر الخط الخاص به.

معارك دعائية ضارية

كانت هذه المشكلات سبب اعتماد جورج وستنجهاوس منافس إديسون على التيار المتردد. وقدم له نيكولا تسلا المزيد من براءات الاختراعات التي يصف فيها المحولات وتقنيات النقل بناءً على اختراعه الأول. وقد وفرت مولدات تسلا متعددة المراحل لرائد الأعمال التكنولوجيا التي يحتاجها لشبكة التيار المتردد الخاصة به، واستغل وستنجهاوس الفرصة واشترى حقوق براءة الاختراع من تسلا في عام 1888، كما حصل على مساعدته في توسيع شبكات الكهرباء لديه.

استحوذت شركة وستنجهاوس على مصنع للمصابيح الكهربائية، وكسرت بذلك احتكار إديسون. ومن هنا اندلعت حرب اقتصادية مريرة باستخدام كل الوسائل الممكنة. حيث حاول إديسون منع انتشار التيار المتردد بأي ثمن من خلال الدعاوى القضائية والحملات الصحفية والنفوذ المالي. وأوضح إديسون للجميع أن جهد التيار المستمر يشبه نهراً يتدفق بسلام، في حين أن جهد التيار المتردد يشبه سيلاً خطيراً يندفع فوق منحدر صخري. أما الأكثر ضرراً بسمعة وستنجهاوس وتسلا هو استخدام مولد التيار المتردد الذي اخترعه تسلا في أول إعدام بالكرسي الكهربائي، وقد استخدم إديسون هذا الأمر في توضيح مخاطر التيار المتردد.

انقلاب حاسم

لم تستطع جهود إديسون التي بذلها لتشويه سمعة التيار المتردد في حجب مزاياه العملية. ففي المعرض الكهروتقني الدولي في فرانكفورت أم ماين عام 1891 تم عرض انتقال قوي لمسافات طويلة لتيار ثلاثي الطور عالي الجهد لأول مرة من محطة توليد الكهرباء في لاوفن أم نيكار، إلى فرانكفورت على بعد 176 كيلومتراً. وكان هذا المسار للتيار المتردد الأساس لامدادات الكهرباء في ألمانيا.

استطاعت شركة تسلا ووستنجهاوس تحقيق انقلاباً حاسماً في الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير. حيث حصلت الشركة على عقد لتزويد المعرض العالمي في شيكاغو بالطاقة، وعند افتتاحه في الأول من مايو عام 1893، أضاءت آلاف المصابيح المدينة مدعومة باثني عشر مولداً قوياً للتيار المتردد المستند على مبدأ تسلا. وقدم فيه عرضاً مثيراً للإعجاب أمام ما يقرب من 27 مليون زائر لمدى قوى هذا النوع من الكهرباء.

جاءت نهاية تيار إديسون مع مشروع ناجح آخر لووستنجهاوس، وهو محطة الطاقة الكهرومائية في شلالات نياجرا. استمر العمل في هذا المشروع قرابة الخمس سنوات، ثم دخل المصنع حيز التشغيل في 16 نوفمبر 1896 وقام بتزويد مدينة بوفالو القريبة بالتيار المتردد، ثم انتقل إلى نيويورك لاحقاً. وفي تلك اللحظة انتهت حرب التيارات إلى الأبد. وتحولت شبكات إديسون إلى التيار المتردد[3].

لفائف نيكولا تسلا

انتصر تسلا في حرب التيارات، وانتشرت المولدات والمحولات ومكونات الشبكات القائمة على عمله في كل مكان. لكن تسلا لم يتوقف عند ذلك الحد، وواصل تسلا العمل على تحدٍ جديد. إنه يريد تصميم محول يمكن استخدامه لتوليد جهد عالي التردد، ويأمل أن يتم نقله لاسلكياً عبر الهواء. تكمن المشكلة في أن مولدات التيار المتردد الحالية لا يمكنها الدوران بسرعة كافية لتوليد الترددات المطلوبة. ولا يمكنهم تحقيق أكثر من 20 كيلو هرتز، ولذلك قام نيكولا تسلا بتجربة نوع جديد من المحولات يتكون من ملفين سلكيين بأعداد مختلفة من اللفات: تحتوي الدائرة الأولية على عدد قليل من اللفات الواسعة وتحيط بدائرة ثانوية بها العديد من اللفات الضيقة، ويفصل بينهما مجال جوي.

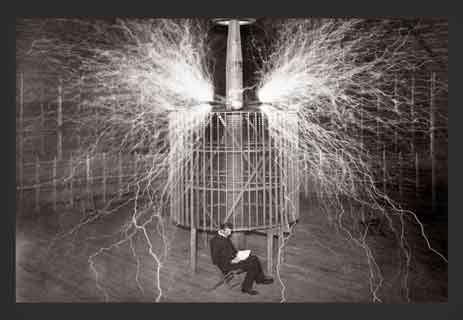

استخدم تسلا مبدأ الرنين لزيادة تردد الجهد بشكل أكبر. حيث يؤدي المجال المتذبذب للملف الأساسي أيضاً إلى إحداث دائرة متذبذبة في الملف الثانوي. وإذا ضرب المجال تردد الرنين للملف الثاني، فإن النظام يتأرجح من تلقاء نفسه: يزداد الجهد من دورة إلى أخرى حتى يتم إنشاء جهد عالي التردد عند طرف الملف الثانوي. ثم يتم تفريغه من خلال السمة المميزة لملفات تسلا التي لا تزال معروفة حتى اليوم: مجموعة كاملة من صواعق البرق[4].

وبهذا الهيكل الأساسي وُلد ملف تسلا[5] – وهو اختراع تسلا الأكثر شهرة حتى الآن. كان تسلا رجلاً يفهم ما لم يفهمه سوى عدد قليل من العلماء في عصره: الرنين الكهربائي. إن تحويل الرنين الذي ابتكره تسلا لا يتيح فقط توليد جهد عالي التردد، بل يجعل أيضاً التلاعب المستهدف بالموجات الكهرومغناطيسية أسهل بكثير.

الراديو الأول

أصبح اختراع تسلا لمحول الرنين أساساً لمعلم آخر في التكنولوجيا الحديثة: الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية. فدوائر الرنين الخاصة به هي التي جعلت من الممكن التعامل مع الموجات الكهرومغناطيسية بطريقة يتم من خلالها إنشاء إشارة ذات تردد ضيق قابل للتعديل بحرية. وبهذه الطريقة، خلق تسلا المتطلبات الأساسية للاتصالات الراديوية الفعالة واختيار محطة الراديو. وقد أظهر تسلا علناً هذا النظام في وقت مبكر من عام 1893. حيث يُوصل محول تسلا بهوائي ويولد موجات الراديو. تُرسل موجات الراديو لاسلكياً عبر الغرفة إلى هوائي جهاز الاستقبال. يوجد محول رنين آخر يحول موجات الراديو إلى تردد يجعل مصباح تفريغ الغاز يضيء.

ماركوني يسرق براءة الاختراع

أظهر اختراع تسلا أول بث إذاعي في العالم – من حيث المبدأ – لكن سوء التقدير الخطير الذي وقع فيه كان اعتقاده أن إمكانات اختراعه لا تكمن في الاتصالات اللاسلكية، بل كوسيلة لنقل الطاقة لاسلكياً في المقام الأول. قدم تسلا طلباً للحصول على براءة اختراع لهذه التقنية ذات الدوائر الأربع في عام 1897، وحصل عليها في عام 1900. وكان يسبق ماركوني – أبو الراديو – بعدة سنوات. لكن ما حدث أن ماركوني المغامر استخدم تقنية محولات تسلا في أنظمة الراديو الخاصة به، وباعها كاختراع خاص به، بل وقدم طلب الحصول على براءة اختراع لها في أبريل 1900. رفض مكتب براءات الاختراع طلبه في البداية، لأن تسلا حصل بالفعل على براءة هذا الاختراع. لكن بعد بضع سنوات حصل ماركوني على براءة اختراع أول راديو في عام 1904، ولا يعلم أحد لماذا حدث ذلك حتى الآن[6].

احتفل ماركوني بانتصاره العظيم في 12 ديسمبر 1901، وأرسل لأول مرة رسالة إذاعية عبر المحيط الأطلسي، وكانت عبارة عن حرف “S” عبر شفرة مورس من جهاز إرسال في كورنوال بالمملكة المتحدة إلى أمريكا الشمالية. ثم تأتيه أول برقية، ولكنها أطول من سابقتها. يعني هذا أن الشهرة أصبحت مضمونة بالنسبة لماركوني. وقد حصل على جائزة نوبل في عام 1909، في حين خرج نيكولا تسلا خالي الوفاض.

نيكولا تسلا ومصابيحه السحرية

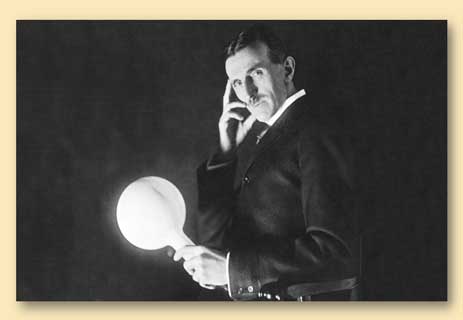

الغريب في الأمر أن العديد من اختراعات نيكولا تسلا نالت حظاً كبيراً من الشهرة، وقد تألق هو نفسه كمخترع عبقري، إلا أن هذه الشهرة لم تدوم. وكان دائماً متراجعاً مقارنةً بعظماء عصره الآخرين. لقد كان واحداً من خمسة أو ستة أشخاص هم فقط الذين خلقوا عصر الكهرباء، ومع ذلك فقد غاب عن الأضواء بينما حظي آخرون بكامل الشهرة. كل هذا غريب، لأن تسلا يمتلك حس التأثير والتسويق، ويعرف كيف يقدم نفسه واختراعاته بشكل جيد جداً. وقد أثبت ذلك مراراً وتكراراً في المحاضرات والعروض التقديمية العامة. حيث تسبب في صعق السكان بوميض البرق، وعرض نفسه لصدمات كهربائية مميتة، وقدم ظواهر للعامة تبدو وكأنها سحراً.

الضوء من لا شيء

حدث ذلك في المعرض العالمي في شيكاغو عام 1893. وكان يقدم تسلا أحدث اختراعاته للجمهور. خطى تسلا أمام الجمهور وهو يحمل في يده مصباحاً كهربائياً كبيراً. ثم يحدث ما لا يصدق. يرفع تسلا يده وفجأة يبدأ المصباح في التوهج كما لو كان بفعل السحر، هذا على الرغم من أن المصباح لم يكن متصلاً بأي كابل. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هكذا تساءل الجمهور، حتى المعاصرون الأذكياء تقنياً اندهشوا من المصابيح السحرية اللاسلكية التي اخترعها تسلا.

كان سر توهج المصباح هو تكنولوجيا بسيطة، فهذا المصباح لم يكن مصباحاً عادياً، بل هو مقدمة لمصابيح الفلورسنت الحالية. تحتوي هذه المصابيح على غاز يتم إثارة ذراته تحت الجهد العالي. وعندما يتم تفريغها، فإنها تطلق الطاقة الممتصة مسبقاً على شكل ضوء، حيث يبدأ الغاز في التوهج.

أما أبرز ما يميز هذا الاختراع أن تسلا زود أنابيب الفلورسنت الخاصة به بالجهد العالي اللازم، ولكن ليس عن طريق الكابلات، بل عن طريق الهواء. فلقد ولد مجالات كهربائية قوية تتغير قطبيتها عند التردد العالي باستخدام ملف تسلا. وكانت هذه الحقول قوية بما يكفي لإثارة الغاز في مصباح الفلورسنت[7]. استخدم تسلا هذا التأثير لصنع التوهج من لا شيء أمام الجمهور. تكمن المشكلة أن تسلا لم يسعى لمتابعة هذه التكنولوجيا وطرحها في الأسواق، بل يتركها ويتجه العبقري المجنون إلى تطبيق آخر واعد لنقل الطاقة لاسلكياً.

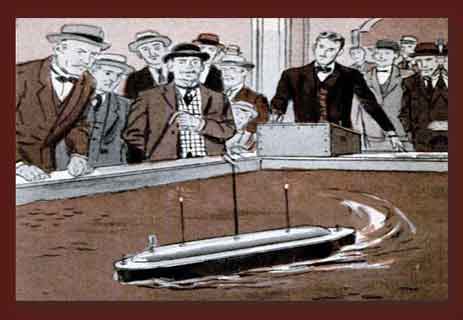

نيكولا تسلا والقارب السحري

قدم نيكولا تسلا في عام 1898 اختراعاً آخر لجمهور نيويورك المذهول: أول قارب يتم التحكم به عن بعد[8]. لم يعرض تسلا اختراعه في بيئة معملية كئيبة أو في مكان ما على بركة غامضة، بل في ماديسون سكوير جاردن الواقع في قلب نيويورك. لا يبدو اختراعه الجديد مذهلاً بشكل خاص، فهو عبارة عن قارب معدني طوله 1.5 متر مع جسم منخفض إلى حد ما يقبع في حوض مائي. ويمكن رؤية الدفة في الخلف، وهناك مصابيح موضوعة على جانبي القارب. أما ما يلفت الانتباه هو عدة هوائيات طويلة بارزة من داخل القارب.

لا يوجد أحد بداخل القارب، ويقف تسلا مسترخياً على حافة حوض السباحة أمام صندوق ما، ثم يحدث شيء غريب. يبدأ القارب في التحرك وكأنه سحر، ويتبع مساراً متعرجاً عبر الحوض، ثم يتوقف مرة أخرى، ويتحرك مجدداً للخلف. كان الجهور يتابع في دهشة وذهول، ويتساءلون: هل هذا تخاطر عن بعد؟ أم إنه سحر؟ أو ربما يكون خدعة رخيصة ويوجد أحد بداخل القارب لكننا لا نراه، وهو الذي يتحكم في القارب.

نظام التحكم عن بعد

يشرح نيكولا تسلا للجمهور كيف يتحكم في القارب عن طريق موجات الراديو غير المرئية. حيث يوجد جهاز الإرسال في الصندوق الصغير الموضوع أمام المخترع، ويوجد جهاز الاستقبال على متن القارب، وهو عبارة عن صندوق بداخله مسحوق معدني يصطف عند استقبال إشارة الراديو مما يسمح للتيار بالتدفق، هذا بالإضافة إلى العديد من عناصر التحويل الأخرى. ويمكن من خلال ذلك التحكم في المحرك الكهربائي الذي يدفع مروحة القارب، كما يمكن التحكم أيضاً في أضواء موضع القارب عبر إشارة الراديو.

كان تسلا يأمل في جذب التمويل اللازم لاختراعه من البحرية الأمريكية على وجه الخصوص، حيث يمكن لاختراعه أن يستخدم في التحكم بالسفن عن بعد، وفي الطوربيدات والأسلحة الأخرى. لكن ترفض البحرية تمويل المزيد من الأبحاث في هذا الاتجاه، وترى أن الأمر برمته غريب، والإمكانات ليست ملموسة بما فيه الكفاية. لقد كان تسلا متقدماً على عصره بسنوات ضوئية، حيث أصبحت الطائرات بدون طيار والمركبات والصواريخ التي يتم التحكم فيها عن بعد جزءً لا يتجزأ من المعدات القياسية للجيوش في جميع أنحاء العالم في وقتنا الحالي. كذلك أصبحت الأجهزة التي يتم التحكم بها عن بعد جزءً من حياتنا اليومية مثل التلفاز والتكييف والمراوح والأبواب وما لا يعد ولا يحصى من الأجهزة.

حلم الطاقة اللاسلكية

لم تكن كل هذه الاختراعات التي اختراعها نيكولا تسلا سوى وسيلة لتحقيق غايته الكبرى، وهي نظام نقل عالمي ينقل الكهرباء من محطة توليد الكهرباء إلى المنازل بدون كابلات. سواء كان ذلك مولدات كهربائية، أو ملفات تسلا، أو مصابيح لاسلكية، أو أجهزة إرسال موجات الراديو – بالنسبة لشركة تسلا، كل هذه الاختراعات هي مجرد وسيلة لتحقيق غاية. وبمساعدتهم، يريد تحقيق حلمه الكبير: نظام نقل عالمي ينقل الكهرباء من محطة توليد الكهرباء إلى المنازل بدون كابلات.

يخبرنا تسلا أن تحقيق “النظام اللاسلكي العالمي” ممكن عملياً، وما يساعد في ذلك خصائص الطبقات العليا من الغلاف الجوي والأرض. وإذا استطاع تطبيق ذلك فإن الطاقة ستكون متاحة للاستخدام البشري في أي مكان في العالم، ليس بكميات صغيرة، بل بكميات غير محدودة.

برج البرق الضخم

بدأ تسلا يقترب من هدفه، وأنشأ مختبره الخاص في كولورادو في عام 1989، وقام بتوظيف العديد من الموظفين. ثم بنى ملف تسلا ضخم يبلغ سمكه 15 متراً مقترن بهوائي قابل للتمديد تلسكوبياً، وهو يعمل بمثابة ملف إضافي يمكن تمديده إلى ارتفاع يصل إلى 50 متراً تقريباً.

كان يتمنى أن يتمكن أخيراً من نقل الطاقة لمسافات أطول من خلال هذا البرج الضخم. وكان يقول دائماً أن الأمر يتعلق فقط بالجهد الكافي والترددات الصحيحة، ويعتقد أنه اقترب منهما بالفعل. استمر العمل والتجريب لمدة تسعة أشهر، ونجح أخيراً في توليد تفريغات تبلغ عدة ملايين من الفولتات وبترددات تتراوح بين 50 إلى 150 كيلو هرتز.

استطاع أن يصنع برقاً اصطناعياً، تأثر السكان بشرارته على بعد 15 ميل. كانت الشرارات على الأرض يراها الناس بوضوح عند أقدامهم، وأضاء المصابيح المغلقة، وخرج الشرر من صنابير المياه، ونالت الخيول والفراشات شحنات كهربائية كبيرة. لكن في ليلة من الليالي امتص نظام تسلا الكثير من الكهرباء من الشبكة البلدية مما أدي إلى زيادة التحميل عليها، وعندما احترق أحد المولدات ساد الظلام المدينة بأكملها وانقطع التيار الكهربائي[9].

نظام عالمي للاتصالات

تحدثت الصحف عن برق نيكولا تسلا، وجذبت الصور والمقالات انتباه مستثمر محتمل: المصرفي جي بي مورجان. كانت جميع أموال تسلا قد نفدت في مشروعه الأخير، لذا اقترح مشروعاً جديداً على مورجان في أوائل 1901. أراد تسلا بناء منشأة على الساحل تكون بمثابة لبنة البناء الأساسية لشبكة اتصالات عالمية. ووعد تسلا مورجان بإمكانية إرسال الأخبار والموسيقى والرسائل الخاصة والأوامر العسكرية وحتى الصور في يوم من الأيام إلى أي جزء من العالم.

رأى مورجان هذا الاختراع واعد ويستحق الاستثمار فيه، ووضع بالفعل 150 ألف دولار لتنفيذه. لكن ما لم يعرفه المصرفي أن نيكولا تسلا لا يهتم بالاتصالات بقدر ما يهتم بنقل الطاقة لاسلكياً لمسافات طويلة، وسيكون برج واردنكليف[10] بمثابة نسخة أكبر من نظام البرق في كولورادو. حيث بلغ ارتفاع برج المحولات 57 متراً، وعليه قبة معدنية كبيرة يبلغ ارتفاعها 20 متراً. كما تم تصميم مولد بقوة 400 حصان لتوفير الطاقة اللازمة لملفات تسلا. بينما يمتد البئر بعمق 36 متراً أسفل المحول، ويتم ضخ أنابيب حديدية عبره إلى عمق 100 متر، وهي تهدف إلى تمكين توصيل الطاقة عبر الأرض. لكن توقف حلم تسلا بعد أن انهار سوق الأوراق المالية وارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير، مما أدى إلى انسحاب مورجان من المشروع. وهُدم برج واردنكليف في عام 1917.

إرث نيكولا تسلا المنسي

كان توقف المشروع بمثابة ضربة قاضية لمسيرة نيكولا تسلا. وفي بداية القرن العشرين، أصبح مهيناً ومفلساً، وهو يراقب شهرة وثراء منافسيه الذين استغلوا اختراعاته، بينما يسقط أكثر فأكثر في غياهب النسيان. ولم يمكن تسلا من إثبات نفسه وتحقيق أرباح دائمة من عمله على الرغم من إنجازاته واختراعاته. توفي أخيراً في يناير 1943 عن عمر يناهز 86 عاماً وحيداً ومنسياً. لكن لماذا؟

لا يزال هذا السؤال يشغل بال المؤرخين حتى يومنا الحاضر. ومن المؤكد أن أحد الأسباب هو الطبيعة التقدمية لرؤيته، فلقد كان متقدماً جداً على عصره، وكان صاحب رؤية، لدرجة أن العلماء في عصره لم يفهموا ببساطة ما كان يفعله. تقول مارغريت تشيني، كاتبة سيرة تسلا:

لم يفهم أحد ما صنعه تسلا، وقلل الكثير من معاصريه من جهاز التحكم عن بعد، وفرضياته حول دور الغلاف الأيوني في انعكاس ونقل موجات الراديو، على الرغم من أن هذه التقنيات هي الأساس لنظام الاتصالات الموجود لدينا حالياً[11].

هناك مثال آخر يوضح مدى بعد نظره وتقدمه على عصره هو فكرة وصفها تسلا في بداية الحرب العالمية الأولى. حيث ابتكر نظاماً يمكن من خلاله استخدام موجات الراديو عالية التردد للكشف عن السفن في البحر. تنعكس الموجات عن طريق هياكل السفينة، ويتم التقاطها وعرضها كإشارة على شاشات الفلورسنت. وكان هذا هو المبدأ الأساسي لعمل الرادار قبل عدة عقود من تطبيقه لأول مرة.

السبب الآخر وراء نسيان تسلا وإرثه بسرعة هو الطريقة التي كان يعمل بها. حيث كان لدى تسلا قدرة هائلة على تصور الأشياء، دون الحاجة إلى تسجيلها أو رسمها. يقول أحد المؤرخين أن نيكولا تسلا كان على عكس أينشتاين، فلقد كان أحد العباقرة الذين تصوروا الأشياء، ولكنهم واجهوا صعوبة في تحويلها إلى أرقام ووضعها على الورق. وهذا ما جعل الأمر أكثر صعوبة على معاصريه لفهم أفكاره، بل ومنع تسلا نفسه من التعرف على الأخطاء في عمليات تفكيره.

حلم نيكولا تسلا

حلم تسلا مدى حياته بنقل الطاقة لاسلكياً، وكتب بعد انهيار حلمه:

إنه ليس مجرد حلم، بل إنجاز بسيط للهندسة الكهربائية، ولكنه مكلف للغاية.. عالم أعمى، ضعيف القلب، متشكك.

لقد كان على يقين أن الظروف وحدها هي التي حالت دون تنفيذ نظامه اللاسلكي العالمي.

ترك نيكولا تسلا إرثاً خالداً أنار عالمنا، وكان من الممكن أن تغير ابتكاراته ورؤاه الحكيمة العالم في وقت أقرب بكثير لولا المحن والاضطهاد الذي واجهه. ومع ذلك، فإن شغفه بالعلم والتزامه بمستقبل أفضل لا يزال يلهم المبتكرين والعلماء في جميع أنحاء العالم، وأثبت أن السعي الدؤوب للمعرفة والإيمان بالأفكار الجريئة يمكن أن يتغلب حتى على أصعب التحديات.

المراجع

[1] The brilliant and tortured world of Nikola Tesla.

[3] The War of the Currents: AC vs. DC Power.

[5] Master of Lightning: The Tesla Coil.

[6] TESLA AGAINST MARCONI: The Dispute for the Radio Patent Paternity.

[7] The History of Fluorescent Lights.

[8] TESLA RADIO-CONTROLLED BOAT FIRST DEMONSTRATED IN 1898.

[9] The Wizard in the Mountains.

عالم ظلمه التاريخ

التاريخ يفضل انجازات إديسون على هذا العالم الفذ، نظراً لأن إديسون كان أمريكياً

احببت المقال، دائمًا الغرب يسعون لدفن الحقيقة…

هل يوجد ايميل لارسال اقتراحات من الممكن ان تكتب عنها أستاذ وائل؟

تحت أمر حضرتك.. إليك هذا الإيميل: [email protected]