أوهام العقل (2): ما لا يخبرك به عقلك

لسنا عقلانيين كما نحب أن نظن. في كل لحظة، يتخذ عقلنا قرارات، يفسر الإشارات، ويملأ الفراغات بما يراه “منطقي” – لا بما هو حقيقي. في هذا الجزء الثاني من سلسلة “أوهام العقل”، سنغوص في تجارب نفسية واقعية، وخدع لغوية، ومغالطات ذهنية تظهر كم نحن عرضة للتأثر، والانحياز، والخداع… حتى حين نظن أننا نفكر. فكر مجددًا، فقد يكون ما تعتقد أنه “رأيك الشخصي”… ليس لك أصلًا.. دعونا نتعرف على الأوهام العقلية الأكثر شيوعًا..

الأبراج والتنجيم

هل حدث لك من قبل، رغم أنك لا تؤمن بالأبراج والتنجيم وما إلى ذلك، أن يبدو لك أحدهم وكأنه يصف شخصيتك بدقة مذهلة؟ وإذا كانت الأبراج تصف شخصيتك الحالية بهذه الدقة، فمن المؤكد أنها ستتمكن من التنبؤ بمستقبلك أو إرشادك إلى ما يجب فعله لتحقيق النجاح، أليس كذلك؟ يؤسفني أن أفسد عليكم هذه القناعة، ولكن لا. قبل أن أشرح لكم كيف يعمل الأمر، سأخبركم عن تجربة كنت أجريتها مع بعض أصدقائي..

وزعت عليهم بعض الاختبارات من تلك النوعية التي نجدها في المجلات، ولكن مع تغيير بسيط؛ فقد قدمت لهم “اختبار الشخصية للثقافة الشعبية”، وأخبرتهم أن العلماء أدركوا أهمية الثقافة الشعبية في حياتنا، فصمموا اختبارًا يمكنه تحديد شخصياتهم بناءً على تفضيلاتهم في الثقافة الشعبية. تضمن الاختبار أسئلة عن الأبطال الخارقين المفضلين لديهم، وأفلامهم المفضلة، ونوع الموسيقى الذي يحبونه، وما إلى ذلك.

لجعل الأمر يبدو أكثر واقعية، جعلتهم يجيبون على الاختبار في يوم معين، ثم أخذت أوراق الإجابات، وسلمتهم النتائج في اليوم التالي داخل مظاريف مختومة. وكما توقعت، وجد معظمهم أن النتائج تصف شخصياتهم بدقة “شديدة” أو “متناهية”. لكن في الواقع، كانت جميع المظاريف تحتوي على نفس الوصف تمامًا:

أنت بحاجة إلى أن تحظى بإعجاب الآخرين وتقديرهم، ومع ذلك تميل إلى انتقاد نفسك. ورغم أنك تمتلك بعض نقاط الضعف في شخصيتك، فإنك غالبًا ما تتمكن من تعويضها. لديك قدرات كبيرة لم تستغلها بالكامل بعد. تبدو منضبطًا ومتحكمًا في نفسك من الخارج، لكنك قلق وغير واثق داخليًا. تساورك شكوك جدية في بعض الأحيان حول ما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح. تفضل بعض التغيير والتنوع وتشعر بالإحباط عندما تحاصرك القيود والروتين. تفخر بكونك مفكرًا مستقلاً ولا تقبل آراء الآخرين دون دليل مقنع، لكنك وجدت أنه من غير الحكمة أن تكون صريحًا جدًا بشأن نفسك مع الآخرين. في بعض الأحيان، تكون منفتحًا وودودًا واجتماعيًا، بينما تكون في أوقات أخرى منطويًا وحذرًا ومحافظًا. بعض طموحاتك قد تكون غير واقعية نوعًا ما..

هل قرأتها؟ هل شعرت بأنها تنطبق عليك أيضًا؟ تهانينا، لقد وقعت ضحية “تأثير فورير!”..

تأثير فورير

تأثير فورير، الذي اكتشفه عالم النفس بيرترام آر فورير (ومن هنا جاء الاسم)، هو ميلنا إلى قبول الأوصاف الغامضة والعامة على أنها تنطبق علينا بشكل استثنائي. تعتمد الأبراج وغيرها من أساليب التنبؤ بالمستقبل على هذا المبدأ لخداع الناس السذج. لا يقتصر الأمر على وصف الشخصية، بل يمتد أيضًا إلى التنبؤات المستقبلية؛ حيث يتم تقديم عبارات غامضة وعامة يمكن أن تنطبق على حياة أي شخص تقريبًا: ستقوم برحلة.. ستلتقي بشخص جديد.. ستواجه خلافًا مع أحدهم.. سيحدث تغيير كبير في حياتك..

وينطبق الأمر ذاته على التنبؤات العامة حول العالم: ستحدث كارثة طبيعية هذا العام.. ستندلع حرب.. سيموت شخص مشهور.. ستكون هناك مفاجآت في حفل توزيع جوائز الأوسكار..

وهكذا، يقع الناس في فخ التصديق، بينما لا يدركون أنهم ببساطة ضحايا للوهم. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العديد من العرافين، والروحانيين، والدجالين وغيرهم من فئات المحتالين بمهارة تُعرف باسم “القراءة الباردة”. بمعنى أنهم ليسوا حمقى تمامًا، بل أشخاص شديدو الفطنة، قادرون على استنتاج معلومات عامة عن الأشخاص بناءً على ملاحظات دقيقة لمظهرهم وسلوكهم: العمر، والجنس، وأسلوب اللباس، ولغة الجسد، وطريقة الكلام، وحتى بعض السمات التي قد تكشف عن وجود أمراض معينة. كل هذه التفاصيل يمكن أن يستغلها محتال بارع ضدك.

التحيز التأكيدي

يبدأ المحتال عادةً بملاحظات واضحة (إذا كانت شابة في سن الزواج، قد يقول لها: “أرى زواجًا في مستقبلك”، وإذا لم تكن هي العروس، فمن المؤكد أنها ستحضر حفلات زفاف لأصدقائها الذين هم في سن الزواج)، أو يستخدم عبارات غامضة تنطبق على أي شخص، ما يدفع الضحية إلى الرد والتوضيح، دون أن تدرك أنها تقدم بنفسها كل المعلومات التي يحتاجها المخادع:

- أشعر بوجود شخص اسمه يبدأ بحرف الميم…

- أوه، نعم! لدي ابن عم اسمه محمد..

- بالضبط! محمد يقول لك..

بعد ذلك، يتولى التحيز التأكيدي دوره المعتاد: عندما تتطابق إحدى هذه الأوصاف معنا (خاصة إذا انسجمت مع ما نرغب في تصديقه عن أنفسنا)، نعتبرها صحيحة. وعندما تتحقق إحدى هذه التنبؤات في المستقبل، تلفت انتباهنا ونتذكرها جيدًا. أما الأوصاف التي لا نعتبرها صحيحة، والتنبؤات التي لا تتحقق، فببساطة ننساها وكأنها لم تحدث.

حُلّة الإمبراطور الجديدة

ربما قرأت قصة “حُلّة الإمبراطور الجديدة” للكاتب الدنماركي الشهير هانس كريستيان أندرسن، أو على الأقل سمعت بها. ولإنعاش ذاكرتك، إليك ملخصًا لها:

كان هناك إمبراطور مهووس بالملابس الفاخرة، وفي أحد الأيام، جاءه محتالان وأقنعاه بأنهما يستطيعان صنع زي لا مثيل له. أعطاهما الإمبراطور كميات هائلة من الذهب.. قدم المحتالون عباءة مصنوعة من.. لا شيء! وعندما سُئلا عن الأمر، قالا إن القماش بالغ الرقة إلى درجة أن الأشخاص الأذكياء فقط هم الذين يمكنهم رؤيته. وخوفًا من أن يُنظر إليهم على أنهم أغبياء، تظاهر الجميع برؤية الثوب وأشادوا به. حتى الإمبراطور نفسه ادّعى أنه يراه، وخرج لاستعراض حلّته الجديدة أمام الشعب. وبالفعل، بدأ الجميع في مدح روعة الزي خوفًا من أن يُنظر إليهم على أنهم غير مؤهلين لرؤيته.

لكن، وسط الحشود، كان هناك طفل بريء صرخ قائلاً: “الإمبراطور عار!”.. حينها فقط، بدأ الناس يدركون الحقيقة ويرددونها، وسرعان ما تحولت همساتهم إلى موجة من الضحك والسخرية. ومع ذلك، قرر الإمبراطور، بكل كبريائه، أن يكمل موكبه وكأن شيئًا لم يحدث، متجاهلًا الحقيقة الواضحة: أنه كان عاريًا تمامًا!

من الواضح أن المغزى من القصة جليّ: يميل البشر إلى تبني آراء الآخرين أو آراء الأشخاص الذين يُنظر إليهم كسلطة، حتى لو كانوا في قرارة أنفسهم يعرفون أن الحقيقة مختلفة.

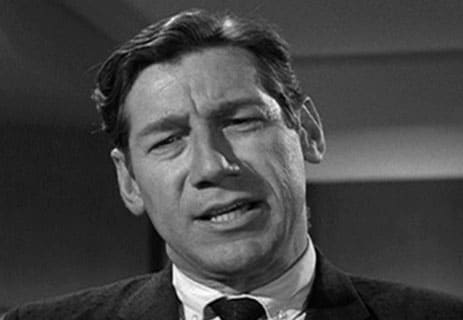

تأثير د. فوكس

ترتبط هذه التجربة باسم الدكتور فوكس، الذي ألقى في السبعينيات محاضرة بعنوان “نظرية الألعاب الرياضية وتطبيقاتها في تدريب الأطباء” أمام 55 شخصًا. وبعد انتهائها، أجمع الحاضرون على أن المحاضرة كانت واضحة ومحفزة للغاية. المشكلة؟ لم يدرك أحد أن المحاضرة لم تكن سوى مجموعة من الهراء العشوائي، ألقاها ممثل بارع لا أكثر!

نعم، لم يكن “الدكتور فوكس” طبيبًا، ولم يكن يعرف عن النظرية الرياضية أكثر مما نعرفه أنا أو أنت، لكنه كان يجيد التحدث بثقة وإقناع، مما جعل الجميع يظن أنه خبير حقيقي. لم يكن مهمًا ما يقوله، بل كيف يقوله!

بناءً على هذا، طُرحت فرضية تأثير د. فوكس، والتي تفيد بأن أي نص (مكتوب أو مسموع) يفتقر إلى المعنى الحقيقي يمكن أن يُنظر إليه على أنه عميق وموثوق، طالما أنه صادر عن شخصية يُنظر إليها كسلطة، ويستخدم لغة تبدو معقدة وأكاديمية. لا بد أنك تعرف أشخاصًا يملأون أحاديثهم بالكلمات الفخمة ليوهموا الآخرين بعمق فكري لا يملكونه، وأشخاصًا آخرين يعجبون بهم رغم ذلك. إن تأثير فوكس لم يُثبت كظاهرة نفسية موثقة بالكامل، كما هو الحال مع تأثير فورير أو الباريدوليا، إذ لم تُجرَ حوله دراسات كافية.

خدعة آلان سوكال

كانت مجلة سوشال تيكست، وهي مجلة متخصصة في الدراسات الثقافية لما بعد الحداثة، تُعدّ عددًا خاصًا تحت عنوان “حروب العلم”، حيث جمع فيه نخبة من الفلاسفة التفكيكيين، ما بعد الحداثيين، ونسبويي المعرفة مقالاتهم التي تهاجم التيارات “العلموية” أو ما اعتبروه “يمينًا فكريًا”. كانت هذه المقالات ردًا على كتاب “الخرافة العليا” الذي انتقد النزعات المناهضة للعلم في بعض أوساط العلوم الإنسانية.

استجابة لهذه الدعوة، أرسل الفيزيائي آلان سوكال مقالًا بعنوان: “تجاوز الحدود: نحو هيرمينوطيقا تحوّلية للجاذبية الكمومية”.. حشد فيه اقتباسات من المفكرين الأكثر رواجًا في ذلك الوقت، وربطها بأحدث الاكتشافات العلمية مثل نظرية الفوضى وميكانيكا الكم، ليُظهر أنها تدعم الفكر النسبي لما بعد الحداثة.

أُعجب محررو المجلة بالمقال: عالم فيزياء مرموق يدافع عن ما بعد الحداثة؟ رائع! وبالطبع، نشروه دون تردد. لكن بعد صدور العدد، كشف سوكال عن مفاجأته الصادمة: المقال كان محض هراء، مجرد محاكاة ساخرة لأسلوب الفلاسفة ما بعد الحداثيين! كان مليئًا باقتباسات مأخوذة خارج سياقها، وتعبيرات معقدة بلا معنى، واستعراض زائف للمعرفة.

أثار هذا الكشف فضيحة كبرى، وأصبحت مجلة سوشال تيكست موضع سخرية علنية. أما سوكال، فأوضح أن هدف مقالته لم يكن دحض الفلسفة ما بعد الحداثية بحد ذاتها، بل كشف زيف المصطلحات الرنانة التي يستخدمها البعض في الأوساط الأكاديمية.

مغالطة الاحتكام إلى السلطة

لكن هذا ليس كل شيء. في العقود الأخيرة، طبقت علوم الأعصاب دراساتها على الفن لفهم كيفية إبداع البشر للأعمال الفنية وكيفية تلقيهم لها. ومن أكثر الاكتشافات إثارة أن العديد من الأشخاص يستجيبون بشكل مختلف للعمل الفني إذا قيل لهم إنه من صنع فنان مشهور. لا يتعلق الأمر فقط بادعاء الإعجاب، بل إن أدمغتهم نفسها تتفاعل بشكل مختلف، لأن شهرة الفنان تجعلهم يتوقعون جودة أعلى، وعندما نتوقع شيئًا، فإن عقولنا تميل إلى رؤيته كما نريده أن يكون.

هذه الثغرة العقلية هي أساس مغالطة الاحتكام إلى السلطة، حيث لا يتم الحكم على الأفكار أو الحجج بناءً على صحتها المنطقية، بل وفقًا لمصدرها أو صاحبها. لكن بعيدًا عن الاستعراضات الزائفة، فإن ميلنا للانقياد الأعمى قد يقودنا إلى عواقب أخطر بكثير..

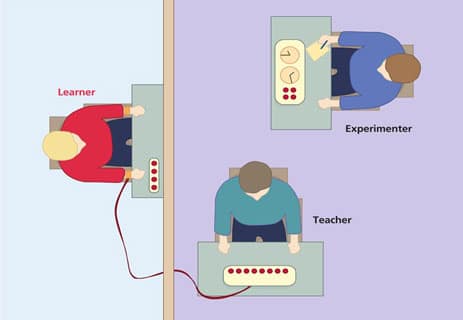

تجربة ميلغرام

تخيل أنك وجدت إعلانًا يطلب متطوعين للمشاركة في تجربة جامعية. تذهب إلى مختبر علم النفس، حيث تجد متطوعًا آخر وباحثًا علميًا يرتدي معطفًا أبيض. يشرح لك الباحث أن التجربة تتعلق بـالذاكرة والتعلم. سيقوم أحدكما بحفظ مجموعة من الكلمات، بينما الآخر يعاقبه بالصدمات الكهربائية كلما أخطأ. يتم الاختيار عشوائيًا، وتقع عليك مهمة إعطاء العقوبات.

تبدأ التجربة. يبدأ الشخص الآخر في ارتكاب الأخطاء. تقوم بتوجيه صدمات كهربائية له. في كل مرة يخطئ، عليك زيادة شدة الصدمة: 15 فولت… 30 فولت… 45 فولت… 120 فولت..

تسمع صراخه. ترى معاناته. يبدأ في التوسل إليك لإيقاف التجربة. تنظر بقلق إلى الباحث. لكنه بكل هدوء يقول لك: استمر.. التجربة تتطلب منك المواصلة.. من الضروري جدًا أن تكمل.. ليس لديك خيار، عليك المتابعة.. إلى أي مدى ستستمر في تنفيذ الأوامر؟

الخبر السار: التجربة لم تكن عن الذاكرة، بل عن الطاعة للسلطة. الشخص الآخر لم يكن متطوعًا، بل ممثلًا لم يتعرض لأي صدمات حقيقية.

الخبر السيئ: نتائج الدراسة لم تكن مشجعة للبشرية.. 63% من المشاركين استمروا في التجربة حتى أقصى حد، وأعطوا صدمات كهربائية بقوة 450 فولت، لمجرد أنهم طُلب منهم ذلك من قبل شخص ذات سلطة. فضل كثير منهم إيذاء شخص بريء بدلًا من عصيان الأوامر.. ربما اعتقدوا: “إذا كان الباحث يأمرني بفعل ذلك، فلا بد أن لديه سببًا وجيهًا”..

السلطة والطاعة

هذه التجربة الشهيرة، التي أجراها عالم النفس ستانلي ميلغرام في جامعة ييل خلال الستينيات، تحمل درسًا خطيرًا: يميل البشر إلى طاعة الشخصيات السلطوية، حتى لو شعروا داخليًا أن ما يُطلب منهم غير أخلاقي أو غير منطقي. وهذا يذكرنا بجنود النظام النازي الذين ارتكبوا جرائم بشعة تحت مبرر واحد: “كنا فقط ننفذ الأوامر”..

ولأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الألمان كانوا أكثر شرًا بطبيعتهم من باقي البشر، فمن المخيف إدراك أن كل إنسان قد يكون عرضة لنفس السلوك إذا وُضع في الظروف المناسبة. وإذا كانت الطاعة العمياء قد تجعلنا نصعق شخصًا بريئًا بالكهرباء، أو ننخرط في إبادة جماعية، فماذا أيضًا يمكن أن يجعلنا نفعل؟ أو نؤمن به؟

لا ينبغي أن يدهشنا إذن وجود العديد من الحالات لأشخاص يتبعون قادتهم دون تفكير نقدي، بل حتى بشكل أعمى، سواء كانوا أفرادًا يُنظر إليهم كرموز للسلطة، جديرين بالإعجاب والتقليد، أو أولئك الذين لا يتحملون أن يتم التشكيك أو انتقاد ما يقوله ويفعله هؤلاء الأصنام، سواء كانوا دُمى سياسية أو زعماء دينيين، نجوم فن أو قادة طوائف..

في هذه الهشاشة الذهنية يكمن أصل المغالطة المعروفة باسم “حجة السلطة” والتي تقوم على اعتبار أي حجة أو قول أو فكرة صحيحة فقط لأنها صادرة عن شخص يُنظر إليه على أنه شخصية ذات سلطة. باختصار، يجب أن نفكر قبل أن نصدق أو نطيع ما يُقال لنا، وعلينا دائمًا أن نسأل أنفسنا إن كان ما يُطلب منا مبررًا، ومعقولًا، وأخلاقيًا، حتى لو صدر عن شخص نحترمه كسلطة.

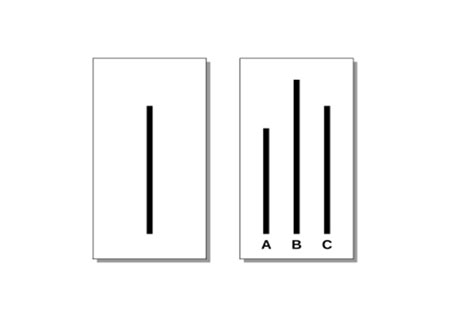

تجربة آش

مرة أخرى، تقبل المشاركة في تجربة. تدخل إلى غرفة بها عدة كراسي مصطفة في صف، فتجلس على الكرسي الأخير. تدريجيًا، تمتلئ بقية الكراسي بمتطوعين آخرين. عندما يكون الجميع في أماكنهم، يعرض عليهم الباحث بطاقتين. في الأولى، تظهر خط يبلغ طوله نحو 15 سنتيمترًا (محسوب بالعين)، بينما في الثانية توجد ثلاثة خطوط بطول 10 و15 و20 سنتيمترًا على التوالي. ثم يسأل الباحث: أي من الخطوط الثلاثة في البطاقة الثانية يطابق الخط في البطاقة الأولى؟

تفكر: “الأمر سهل، إنه الخط الأوسط”. ولكن فجأة، يبدأ المتطوعون الآخرون بالإجابة، ويختارون جميعًا نفس الإجابة… لكنها تختلف عن إجابتك! عندما يحين دورك، تشعر بالحيرة، ماذا ستجيب؟

بالطبع، هذه أيضًا تجربة، والمتطوعون الآخرون ليسوا سوى شركاء في البحث. لكن مجددًا، النتائج ليست مشجعة. أكثر من ثلث المشاركين تبنوا رأي المجموعة في معظم الحالات، بينما غير 75% من الأشخاص إجابتهم على الأقل مرة واحدة.

ما الذي نتعلمه من هذا؟ نتعلم أن لدينا ميلًا لتعديل آرائنا وأنماط تفكيرنا وسلوكنا استجابةً لضغط الأغلبية. لهذا، ليس من المستغرب أن يتبع كثير من الناس القطيع، ويتصرفوا أو يفكروا مثل الآخرين، حتى عندما يكون ذلك غير منطقي أو ضارًا بالأفراد والمجتمع. هذا هو أصل المغالطة المعروفة في المنطق باسم الاحتكام إلى عامة الناس، أي “إذا قالها الجميع، فلا بد أنها صحيحة”، أو “إذا فعلها الجميع، فلا بد أنها صائبة”. كم مرة بُررت تصرفات ضارة بالأفراد أو بالمجتمع أو بالبيئة بحجة أن “الجميع يفعل ذلك”، وكأن هذه الجملة تعد مبررًا كافيًا؟

عقلية القطيع

لماذا يحدث لنا هذا؟ لماذا نميل إلى اتباع القطيع والانصياع للقادة دون تفكير؟ الحقيقة هي أننا كائنات اجتماعية وهرمية. الوقوف في وجه الجماعة ليس أمرًا سهلًا، لأنه قد يعرضنا للإقصاء أو حتى للعقاب القاسي. إذا بدأت المجموعة في الجري باتجاه معين، فمن غير الحكمة أن تذهب في الاتجاه المعاكس، فقد يكون هناك خطر داهم. وبالمثل، لا يمكنك تحدي الذكر المسيطر (أو الأنثى المسيطرة، فالأمر يحدث في الرئيسيات أيضًا) إلا إذا كنت تملك القوة الكافية للإطاحة به قبل أن يسحقك.

ولكننا رغم كوننا رئيسيات، نحن أكثر من مجرد حيوانات. بيولوجيًا، نحن لا نزال شبه مطابقين لأسلافنا من العصر الحجري، لكن ثقافيًا، نحن مختلفون جدًا، وذلك لأن لدينا قدرة هائلة على التعلم، والفهم، والابتكار، مما يمكننا من بناء المؤسسات الاجتماعية وتعديل سلوكنا. صحيح أننا كائنات نأكل، ونتخلص من فضلاتنا، ونشعر بالجوع والرغبة الجنسية، لكننا لا نسرق طعام أي شخص بمجرد أن نشعر بالجوع، ولا نقضي حاجتنا أينما حلّت بنا الضرورة، ولا نعتدي على أي شخص لمجرد أننا نراه جذابًا.

وبالمثل، لدينا قدرة على التفكير المنطقي تمكننا من التغلب على الأوهام العقلية التي قد تستعبدنا إذا استسلمنا لها بلا مقاومة.

تحذير!

كون مغالطتي الاحتكام إلى السلطة أو الاحتكام إلى عامة الناس منطقيًا خاطئتين لا يعني أن كل ما يقوله شخص ذو سلطة هو خطأ، أو أن كل ما تعتقده الأغلبية هو بالضرورة خاطئ. نظرًا لاستحالة التحقق من كل شيء بأنفسنا، فمن المنطقي أحيانًا الوثوق بسلطات معينة، مثل نصيحة الطبيب أو رأي خبير. لكن يجب أن ندرك أن مكانة الشخص لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما يقوله، وإذا تعارضت أقواله مع الأدلة أو المنطق، فمن حقنا ومن واجبنا أن نشكك بها.

ينطبق الأمر نفسه على رأي الأغلبية. فمن المعقول أن نثق بعشرة شهود يصفون نفس الحدث، لكن إذا كانت شهاداتهم تتعارض مع أدلة قوية أو تحليلات دقيقة، فيجب أن نضع أصوات الأغلبية موضع تساؤل. الفكرة ليست في الرفض العشوائي، بل في التحليل والتفكير النقدي لكل حالة على حدة.

التنافر المعرفي

في بعض الأحيان، تكون المشكلة في تناقض معتقداتنا الداخلية مع الأدلة أو حتى مع بعضها البعض. هنا، تبرز إحدى أهم الأوهام العقلية التي تستحق المعرفة. كنا قد تحدثنا سابقًا عن “التحيز التأكيدي”، والتنافر المعرفي قريب جدًا منه. يحدث التنافر المعرفي عندما نحمل معتقدين متناقضين في آن واحد، أو عندما تتعارض تصرفاتنا مع قناعاتنا. في مثل هذه الحالات، قد نشعر بالخجل، أو الذنب، أو القلق، أو الإحباط، أو حتى الغضب. وللتخفيف من هذا التوتر، نلجأ إلى استراتيجيات مختلفة.

نعرف جميعًا “مبدأ عدم التناقض”، والذي ينص على أن فكرتين متناقضتين لا يمكن أن تكونا صحيحتين في الوقت نفسه وبنفس المعنى؛ واحدة منهما على الأقل يجب أن تكون خاطئة. هذه هي النتيجة التي ينبغي أن نصل إليها عندما نجد أنفسنا في مواجهة أفكار متعارضة. لكن للأسف، لا نكون عقلانيين دائمًا بهذا الشكل.

على سبيل المثال، وفقًا لمفهوم الكارما، يكافئ الكون الأفعال الجيدة ويعاقب الأفعال السيئة. في المقابل، ينص “قانون الجذب” على أن أفكار ومشاعر الشخص يمكن أن تتحقق في الواقع، مما يعني أنه إذا ركز الشخص على ما يريده، فسيحصل عليه، وإذا ركز على مخاوفه وأفكاره السلبية، فستصبح واقعًا. ومن منظور آخر، في العقائد الدينية، لا يكافئ الله الأعمال الصالحة في هذه الحياة، بل في الحياة الآخرة، لذا يجب علينا تحمل المعاناة في هذا العالم من أجل الوصول إلى الجنة في العالم الآخر.

هذه الأفكار الثلاث متناقضة فيما بينها: فإما أن تتم مكافأتنا في هذه الحياة، أو في الحياة الآخرة، أو نحصل على ما نركز عليه بغض النظر عما إذا كنا نستحقه أم لا. ومع ذلك، لا يمنع هذا العديد من الأشخاص من تبني هذه المعتقدات الثلاثة معًا في الوقت نفسه.

مغالطة العالم العادل

وبما أننا نتحدث عن هذا الموضوع، يجدر الإشارة إلى أن هذه المعتقدات الثلاث هي في الواقع تجليات لنقطة ضعف عقلية أخرى تُعرف باسم “فرضية العالم العادل“. وهي الميل إلى الاعتقاد بأن كل الأفعال البشرية سيتم مكافأتها أو معاقبتها وفقًا لما تستحقه، سواءً من خلال قوة إلهية، أو نظام كوني منظم، أو حتى نظام اجتماعي عادل بطبيعته.

لا تقتصر هذه المغالطة على المعتقدات الروحانية مثل الكارما أو قانون الجذب، بل تمتد أيضًا إلى افتراضات أخرى مثل “جميع الأثرياء أصبحوا أغنياء لأنهم استحقوا ذلك”، أو “جميع الفقراء فقراء لأنهم يستحقون ذلك”. هذا الاعتقاد يمنحنا شعورًا زائفًا بالأمان، إذ يجعلنا نظن أن كل شيء يسير وفق نظام عادل، وأنه لا داعي للقلق لأن الأمور ستسير كما ينبغي. لكنه في الواقع مجرد وهم، لأننا نعيش في عالم فوضوي وغير متوقع، حيث لا توجد ضمانات للعدالة التلقائية.

كيف يمكن للناس أن يحملوا أفكارًا متناقضة؟ إنهم يسعون إلى تقليل التنافر المعرفي، إما بتجاهل التناقض أو باختراع أفكار جديدة تساعد في التوفيق بين المتناقضات. وكل هذا يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم التناقض (أو إلى النفاق).

التفكير المتناقض

إحدى الأمثلة الكلاسيكية لهذا الظاهرة تمت دراستها في خمسينيات القرن العشرين من قِبَل عالم النفس الاجتماعي ليون فستنجر، وهو نفسه الذي وصف مفهوم التنافر المعرفي. كانت هناك طائفة دينية تؤمن بالكائنات الفضائية وتعتقد بأن نهاية العالم وشيكة، وأن المؤمنين فقط سينجون، حيث ستأتي سفينة فضائية لإنقاذهم. لكن عندما لم تحدث نهاية العالم كما تنبأوا، وجد الأتباع أنفسهم أمام تناقض واضح بين إيمانهم الراسخ (العالم سينتهي وسفينة فضائية ستنقذنا) والواقع (العالم لم ينتهِ ولم تأتِ أي سفينة). فكيف تعاملوا مع ذلك؟ ببساطة، زعمت زعيمتهم أنها تلقت “رسالة” من الكائنات الفضائية، تفيد بأن نهاية العالم قد أُلغيت بفضل إيمان الأتباع وأفعالهم الصالحة. يا لها من صدفة مريحة!

وهناك العديد من الأمثلة المشابهة في الحياة اليومية.. هل تريد أن تعيش حياة طويلة وصحية، لكنك في الوقت نفسه تستمتع بالتدخين؟ يمكنك تقليل التنافر بإقناع نفسك بأنك لن تصاب بالمرض على الأرجح، أو أن الموت أمر محتوم على أي حال، أو بمجرد عدم التفكير في الأمر كثيرًا.

التفكير المزدوج

هل كنت تتوقع أن يحدث شيء مميز في 21 ديسمبر 2012، لكنه لم يحدث شيء على الإطلاق؟ لا مشكلة! يمكنك القول إن شيئًا ما حدث بالفعل، ولكنه كان غير محسوس أو غير قابل للقياس، مثل “تغير في الطاقات الإيجابية” أو أي تفسير مشابه. تقول العقيدة المسيحية أن يسوع لم يكن له إخوة وأن مريم بقيت عذراء، لكن الكتاب المقدس يذكر “إخوة يسوع” أبناء مريم؟ لا بأس، نضيف ملاحظة هامشية توضح أن “الإخوة” في الواقع تعني “أبناء عمومة”، وأن والدة هؤلاء الأبناء كانت تدعى مريم أيضًا، يا للصدفة!

هل أنت ناشط في مجموعة شبابية مؤيدة للديمقراطية، لكنك تؤيد الأنظمة الديكتاتورية في بعض الدول طالما أنها يسارية؟ يمكنك تبرير ذلك بأن الأمر مختلف، لأن “الديكتاتور يتخذ القرارات التي يحتاجها الشعب”، أو “هو يقاوم الإمبريالية”، وما إلى ذلك.

أطلق الكاتب جورج أورويل، في روايته 1984، على هذه الظاهرة اسم “التفكير المزدوج”، لكنه أشار إلى أن من يمارس التفكير المزدوج يكون مرتاحًا تمامًا، فلا يشعر بأي تنافر مزعج. ومن خلال هذا الأسلوب، كان النظام الشمولي في الرواية يحافظ على السيطرة الذهنية على شعبه.

لكن انتبه! هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك استثناءات حقيقية أو حالات خاصة، حيث يمكننا أن نقول بحق: “عمومًا، سأفكر بهذه الطريقة أو أتصرف بهذا الشكل، لكن هذه حالة استثنائية للأسباب التالية…” أو “نظرًا لخطورة الموقف، أعتقد أنه يمكننا تقديم استثناء للأسباب التالية..”..

الخلاصة

- نحن نميل إلى قبول الأوصاف العامة والغامضة عن أنفسنا إذا كانت تتماشى مع الصورة التي نحب أن نكوّنها عن ذواتنا.

- نحكم على الأفكار والحجج والأفعال ليس بذاتها، بل بناءً على سمعة المصدر الذي تصدر عنه.

- نميل إلى تصديق كلمات وأوامر من نعتبرهم شخصيات ذات سلطة.

- نعدل آراءنا وسلوكياتنا لنتماشى مع المجموعة التي ننتمي إليها أو نرغب في الانتماء إليها.

- عندما نحمل فكرتين متناقضتين، أو نقوم بأفعال تتعارض مع قناعاتنا، نحاول تقليل هذا التنافر من خلال تبريرات مختلفة، غالبًا غير عقلانية.

كل هذه التجارب والقصص تكشف أمرًا مزعجًا لكنه ضروري: عقلنا ليس مرآة صافية للحقيقة، بل آلة معقدة، مليئة بالتحيزات والثغرات والأوهام العقلية. لكن هذا لا يجعلنا أسرى لها، بل يمنحنا فرصة لفهمها والتغلب عليها. أول خطوة في هذا الطريق؟ أن نتعلم كيف نفكر.. لا فقط ماذا نعتقد.

مقال مفيد جدا وأفضل ما فيه الأمثلة ومصدرها لتوضيح الفكرة

أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن الظن