أوهام العقل (1): رؤية ما ليس موجودًا

نتفاخر – نحن البشر – بكوننا الكائنات الوحيدة العاقلة، وقمة التطور، وأرقى المخلوقات في الكون وأكثرها كمالًا في الخلق، وما إلى ذلك.. وهذا أمر طبيعي بالفعل إذا نظرنا إلى أصلنا، وقدرتنا على تحقيق إنجازات فكرية مذهلة، مثل اكتشاف القوانين الفيزيائية أو إبداع روائع أدبية، فكل هذه أمور تدعو للدهشة كل يوم… لكن هذا لا يعني أننا معصومون من الخطأ. حيث يجعلنا دماغنا عرضة للعديد من الأخطاء، والأوهام، والخداع الذاتي. وهذا طبيعي تمامًا، فنحن في النهاية مجرد حيوانات، صحيح أننا استثنائيون، لكننا حيوانات مع ذلك، وعقولنا تطورت للتكيف والبقاء، وليس لمعرفة وفهم كل شيء… ومع ذلك، لدينا القدرة على إدراك حدودنا. مما يسمح لنا بمحاولة تجاوزها أو على الأقل الالتفاف حولها. في هذين المقالين، سأتحدث عن بعض أوهام العقل التي تجعلنا عرضة للأخطاء بجميع أنواعها، من الالتباسات الصغيرة إلى السلوكيات الحمقاء، وصولًا إلى أنظمة التفكير غير العقلاني الكبيرة، مثل الخرافات، والعلوم الزائفة، ونظريات المؤامرة.

إيهام الخيالات المرئية (الباريدوليا)

عندما كنا أطفالًا، لعبنا لعبة البحث عن الأشكال في السحاب والغيوم. وكنا نراها تتحول من حيوان إلى سفينة ثم إلى تنين، أو شيء من هذا القبيل. وربما في الفصل، بينما كان المعلم مستغرقًا في شرحه الممل، كنت تحدق في السقف، مكتشفًا أشكالًا في تعرجاته. بالنسبة لي، كنت أحب العثور على أشكال في عروق الخشب، خاصة على الأبواب الضخمة.

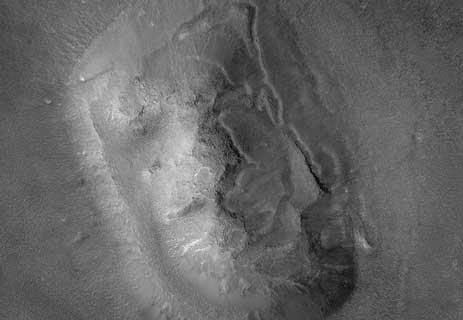

لكن لماذا نفعل ذلك؟ اتضح أننا كبشر نمتلك قدرة هائلة على التعرف على الأنماط. هذه القدرة متطورة لدينا لدرجة أننا نشعر بلذة كبيرة عندما نكتشف نمطًا معينًا. لكن المشكلة هي أن هذا يجعلنا أيضًا عرضة لرؤية أنماط حيث لا يوجد شيء سوى محفزات عشوائية وغير واضحة. والأسوأ من ذلك، أن عقولنا لا تبحث تلقائيًا عن أي نمط، بل عن أنماط مألوفة تعني لنا شيئًا. هذه الظاهرة النفسية تُعرف باسم الباريدوليا، وهي السبب وراء رؤيتنا لأشياء مثل: وجه المريخ الشهير..

تُعد صورة “وجه المريخ” التي التقطها مسبار فايكنج عام 1972 واحدة من الصور المفضلة لدى مؤيدي نظريات الكائنات الفضائية وعشاق الأجسام الطائرة المجهولة. حيث تبدو الصورة وكأنها تُظهر وجهًا بشريًا أو شبه بشري. ولا يمكن إلا لحضارة متقدمة أن تنحت هذا الوجه على الصخور في المريخ؟ أعني، لا أحد يمكن أن يصدق أن جبل راشمور أو خطوط نازكا قد تشكلت بفعل الطبيعة، أليس كذلك؟

لكن ما لا يذكره عادةً أولئك الذين ينشرون هذه الصورة هو أن مسبارًا آخر التقط صورة أخرى لنفس الموقع عام 2001. في هذه الصورة الحديثة، لم نعد نرى أي وجه، بل مجرد تكوينات جيولوجية طبيعية. إذًا، ماذا حدث مع الصورة الأولى؟ ببساطة، كانت خدعة بصرية سببها زاوية التصوير والظل في تلك اللحظة، مما جعل دماغنا يتدخل ويتعرف على نمط مألوف لدينا – في هذه الحالة، وجه إنسان – حيث لم يكن هناك شيء سوى صخور. هذه الظاهرة تحدث معنا طوال الوقت.

رؤية الأنماط في كل مكان

ليس من الغريب أن يظهر وجه المسيح أو السيدة العذراء في بقع العفن، أو في عروق الخشب، أو في أي سطح غير منتظم. أي شيء يشبه رجلًا بلحية يُفسَّر على أنه المسيح. وأي شيء يشبه شخصًا مرتديًا رداءً طويلًا يُعتقد أنه العذراء. وهكذا، يرى البعض في هذه المصادفات معجزات إلهية، ويضيئون لها الشموع ويقيمون لها الصلوات. الطريف في الأمر أنه عندما تأخذ هذه البقع أشكالًا أخرى، كالحيوانات مثلًا، لا يجد الناس صعوبة في الاعتراف بأنها مجرد مصادفات طبيعية. ولكن عندما تأخذ شكلًا له رمزية دينية، فجأة تصبح رسالة إلهية!

يحدث كل هذا لأن عقولنا تبحث عن أنماط ذات معنى لنا. نحن نرى ما نريد رؤيته، وتتأثر تصوراتنا بمعرفتنا ومعتقداتنا. وهي أوهام صنعها العقل. لو ظهرت هذه البقع في أماكن لا يوجد فيها مسيحيون، لما لفتت انتباه أحد، أو كان لها تفسير مختلف تمامًا.

ربما سمعتم أيضًا عن رسومات المركبات الفضائية في الآثار الفرعونية، ورواد الفضاء في آثار حضارة المايا. وكما تبدو تلك السحابة التي تراها من النافذة وكأنها ديناصور، وكما بدا ذلك التكوين الصخري على المريخ وكأنه وجه بشري كان هناك الكثير من الرسومات التي تم تفسيرها وفقًا لمعتقداتنا. لكن في النهاية، ليسوا كذلك. هذه مجرد مصادفات بصرية، والفرق بين التكوينات الصخرية وما نراه في رسومات القدماء هو أننا لا نتعامل هنا مع أشكال غامضة أو عشوائية، بل مع رموز حقيقية ذات معنى مقصود، يتم تفسيرها بشكل خاطئ استنادًا إلى نظام دلالي غريب عن الثقافة التي أنتجت هذا الفن.

الرموز الغريبة

يحتوي فن المايا على سلسلة من الرموز والمعاني التي قد تكون مجهولة لمعظم الناس. وهنا تتدخل أدمغتنا، المتأثرة بثقافتنا في القرن الحادي والعشرين، وتحاول فهم هذه الصور باستخدام معرفتنا المألوفة. نحن لا نعرف رمزية المايا، لكننا نعرف جيدًا شكل الصواريخ ورواد الفضاء.. ولهذا نرى رواد فضاء حيث لا يوجدون في الواقع. لهذا السبب، الأشخاص الذين يتحدثون عن “رائد الفضاء في آثار المايا” ليسوا علماء آثار متخصصين في ثقافة المايا، بل مجرد أشخاص على الإنترنت لا يعرفون شيئًا عن الموضوع.

لا تقتصر أوهام العقل هذه على الأشكال المرئية فقط، بل تحدث أيضًا مع الأصوات. هل سبق لك أن استمعت إلى أغنية بلغة لا تتحدثها بطلاقة، ووجدت نفسك تظن أنها تحتوي على كلمات مألوفة بلغتك؟ على سبيل المثال، بعض الأشخاص يستمعون إلى أناشيد أو أغنيات بلغة غير عربية، ويظنون أنهم يسمعون عبارات عربية واضحة، رغم أن الكلمات الأصلية لا علاقة لها بذلك. مثال طريف هو ما يعتقده البعض عند سماع الأغاني التركية أو الهندية، حيث تبدو بعض المقاطع وكأنها تقول كلمات عربية مثل: “هات الشاي” أو “ما في نوم” رغم أن المعنى الفعلي مختلف تمامًا!

تعكس هذه الظاهرة كيف يحاول الدماغ إيجاد أنماط مألوفة حتى عندما لا تكون موجودة بالفعل. وهو أمر مشابه لرؤية الأشكال في السحب أو الصخور. لو أدرك الناس هذه الظاهرة، ربما سيتوقفون عن البحث عن المعجزات والرسائل الخفيّة حيث لا يوجد شيء سوى مجرد مصادفات طريفة!

جذور الخرافة

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد! نحن لا نبحث فقط عن أنماط بصرية أو صوتية، بل أيضًا عن علاقات سببية بين الأحداث. عندما نلاحظ أن حدثًا معينًا يتبعه حدث آخر بشكل متكرر، فإننا نفترض تلقائيًا أن الحدث الأول هو سبب الثاني. على سبيل المثال، طالب يستخدم قلمًا معينًا في ثلاثة اختبارات متتالية، وفي كل مرة يحصل على درجات جيدة. قد يبدأ في الاعتقاد بأن هذا القلم يجلب له الحظ. وبالمثل، قد يرتدي مقامر ربطة عنق زرقاء منقطة ويحقق سلسلة من الانتصارات، فيفترض أن تلك الربطة سبب حظه الجيد. وهنا، يمكننا أن نجد جذور الخرافة، بل وحتى بعض المغالطات المنطقية.

مغالطات منطقية مرتبطة بالخرافة

مغالطة “حدث بعده، إذًا بسببه”.. وهي الافتراض بأن حدثًا معينًا تسبب في حدث آخر فقط لأنه سبقه زمنيًا. على سبيل المثال: شخص يتناول دواءً وهميًا، ثم يتحسن من نزلة برد، فيعتقد أن هذا الدواء هو السبب، بينما في الحقيقة قد تعافى بشكل طبيعي.

التعميم المتسرع (وهو أصل الأحكام المسبقة) تعميم تجربة واحدة أو عدد محدود من التجارب على جميع الحالات المشابهة. مثال على ذلك: شخص يلتقي بشخصين من مدينة معينة ويتصرفان بغطرسة، فيستنتج أن جميع سكان تلك المدينة متغطرسون.

لسنا الوحيدين الذين نرى الأنماط

البحث عن الأنماط مهارة تطورت لدى العديد من الحيوانات أيضًا، لأنها تساعد على البقاء. لكن رغم أن قدراتنا العقلية أكثر تقدمًا، إلا أننا لا نزال عرضة للخطأ وأوهام العقل. وهنا يأتي دور المنطق كأداة تم تطويرها عبر القرون لمساعدتنا على التحقق من العلاقات السببية الحقيقية. التفكير الاستقرائي، على سبيل المثال، يمكن أن يساعدنا في اكتشاف ما إذا كانت هناك علاقة فعلية بين ظاهرتين أم لا.

التحيز التأكيدي

الآن، بعد أن رأينا كيف يمكن لتجربة واحدة أن تقودنا إلى علاقات سببية زائفة أو تعميمات متسرعة، قد يظن البعض أن مجرد مواجهة أدلة جديدة ومتناقضة سيكون كافيًا لتغيير تلك القناعات الخاطئة والأوهام العقلية. على سبيل المثال، قد يمر المقامر بسلسلة خسائر أثناء ارتداء ربطة عنقه الزرقاء، أو يلتقي شخصًا ودودًا من نفس المدينة التي حكم عليها مسبقًا، فهل سيتراجع عن قناعاته؟ للأسف، ليس بهذه السهولة!

اتضح أن البشر يعانون من شيء يسمى التحيز التأكيدي. يمكن تعريفه ببساطة بإنه الميل إلى البحث عن المعلومات التي تدعم معتقداتنا الحالية وتجاهل أو التقليل من أهمية المعلومات التي تناقضها. يحدث هذا التحيز في جميع جوانب الحياة: الدين، والسياسة، والعلاقات الاجتماعية، وحتى في العلم أحيانًا.

كلما كان الشخص مرتبطًا عاطفيًا بفكرة معينة، زاد ميله إلى تقبل الأدلة التي تدعمها ورفض الأدلة التي تتعارض معها. نحن نتشبث بمعتقداتنا، وعندما يظهر دليل ضدها، نقوم بإغلاق عقولنا أو إعادة تفسيرها بطريقة تدعم وجهة نظرنا. هذا هو السبب في أن تغيير رأي شخص في موضوع يمسه عاطفيًا، يكاد يكون مستحيلًا بمجرد تقديم الأدلة المنطقية وحدها.

على سبيل المثال، الشخص الذي يثق تمامًا في ربطة عنقه الزرقاء المنقطة سيميل إلى تجاهل المرات التي لم تحقق له النتائج المرجوة، بينما سيتذكر فقط تلك المرات التي نجحت فيها. سيتذكر هذه الحالات ويقول: “لكنها نجحت معي دائمًا”.

علاجات غير علمية

تحدث حالات مشابهة مع العلاجات غير العلمية. لا بد أننا سمعنا عن العديد من الحالات التي استفاد فيها شخص ما بهذا العلاج المعجزة. وبما أن هذه الأدوية الزائفة غالبًا ما تكون غير ضارة وتستخدم في أمراض كان من الممكن أن تُشفى من تلقاء نفسها (كالزكام أو تهيج المعدة)، فإن المريض الذي يؤمن بهذه العلاجات سينجرف وراء ميله لاكتشاف أنماط غير موجودة في الواقع. وسيقع في مغالطة “حدث بعده، إذن بسببه”.. شُفيت بعد أن تناولت هذه الحبوب الصغيرة، إذن شُفيت لأنني تناولتها”. بعد ذلك، لن يلاحظ إلا الحالات التي شُفي فيها أشخاص آخرون من أمراض مختلفة كما حدث معه، متجاهلًا جميع الحالات التي لم تحقق فيها تلك الحبوب أي نتيجة.

العلاقة السببية

الآن، لكي نقول إن هناك علاقة سببية ضرورية بين ظاهرتين، يجب إثبات أنه عند تكرار نفس الظروف نحصل دائمًا على نفس النتائج. لا يمكننا القول إن “كل (س) هو (ص) إذا وُجدت حالة واحدة يكون فيها (س) ليس (ص). أي أنه إذا وُجدت حالات لم يكن للسبب المفترض أي تأثير فيها، مثل الحالات التي لم تُفلح فيها الحبوب أو ربطة العنق الزرقاء المنقطة، فليس هناك علاقة سببية حقيقية بين الأمرين. تذكروا أن استثناءً واحدًا كافٍ لجعل العبارة “كل (س) هو (ص) خاطئة.

وبنفس الطريقة التي يعزز بها التحيز التأكيدي معتقداتنا حول الأنماط والعلاقات السببية، فإنه أيضًا يقوي تعميماتنا المتسرعة. ألم يحدث لكم أنكم غسلتم سيارتكم، ثم أمطرت السماء في نفس اليوم؟ أو أنكم كنتم في مكالمة هاتفية مهمة، ثم انتهى شحن البطارية في تلك اللحظة بالذات؟ عندها تجدون أنفسكم تقولون عبارات مثل: “دائمًا عندما أغسل سيارتي تمطر” أو “دائمًا عندما أكون في مكالمة مهمة تنفد بطارية هاتفي”. الحقيقة ليست كذلك دائمًا، ولكن لأن هذه المرات تكون مزعجة، فإننا نتذكرها أكثر من غيرها.

وبغض النظر عن الموضوع المطروح، يميل الناس غالبًا إلى اختيار مصادر المعلومات التي تؤكد آراءهم. بغض النظر عن مدى شكوك تلك المصادر أو افتقارها للمصداقية أو اعتمادها على حجج سطحية. فالمتطرفون أيديولوجيًا ودينيًا، وكذلك المؤمنون بنظريات الأجسام الطائرة المجهولة وغيرها من العلوم الزائفة، ينغلقون في عوالمهم الخاصة. حيث يتعرضون فقط للمعلومات (أو بالأحرى التضليل) التي تدعم معتقداتهم. بينما تتغذى هذه المصادر بعضها على بعض، مغلقةً الأبواب أمام أي مصدر خارجي آخر.

إن الانفتاح على الأفكار المختلفة أو المخالفة لأفكارنا (ليس بالضرورة لتغيير قناعاتنا، بل لفهمها بشكل أعمق) من خلال القراءة والحوار، يساعد على الحفاظ على مرونة العقل وتجنب الوقوع في فخ التحيز التأكيدي.

الأمية العددية

تُعد العلوم الرياضية أحد أعظم الإنجازات التي حققها الذكاء البشري. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يعاني بها معظم الطلاب في تعلمها قد توحي بأن ليس جميع البشر مهيئين لها. في الواقع، يعاني الكثيرون من صعوبة في التعامل مع الأرقام، ولا يجيدون الحسابات حتى في أبسط أشكالها.

يطلق على الافتقار إلى الكفاءة الرياضية مصطلح “الأمية العددية”.. تمامًا كما يُطلق على عدم القدرة على القراءة والكتابة مصطلح “الأمية”. والكثير من البشر يعانون من هذا النقص، حتى في المسائل الرياضية التي لا تتطلب معرفة متقدمة. ربما حدث لكم أن استرجعتم فجأة أغنية لم تسمعوها منذ فترة طويلة، وفجأة، في نفس اليوم، سمعتموها تُبث على الراديو عدة مرات! أو ربما كنتم تفكرون في شخص ما، وفجأة، تلقّيتم منه مكالمة هاتفية غير متوقعة!

كيف يمكن تفسير ذلك؟ ربما يمتلك البشر قدرات نفسية خارقة! أو ربما انتقلت أفكارنا في شكل طاقة وتجلّت في تشغيل الأغنية على الراديو أو في دفع صديقنا للاتصال بنا. وربما كانت هناك طاقة محيطة بنا جعلتنا ندرك، دون وعي، أن تلك الأغنية ستُبث أو أن صديقنا سيتصل بنا، ولهذا بدأنا بالتفكير فيه… أو ربما هناك تفسير أكثر واقعية ومنطقية لهذا الأمر.

الخداع العقلي

إن أميتنا العددية تلعب دورًا كبيرًا في خداعنا في مثل هذه المواقف. أن تتزامن أفكارنا مع تشغيل أغنية أو تلقي مكالمة قد يبدو حدثًا نادر الحدوث، وهو كذلك بالفعل، ولكن بالنظر إلى عدد الأشخاص الهائل في العالم، وعدد الأفكار التي يفكرون فيها، وعدد المكالمات الهاتفية التي تُجرى يوميًا، فإن احتمالية وقوع مثل هذا الحدث ترتفع بشكل كبير، مما يجعله أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا أن يحدث لكثير من الناس يوميًا، وحتى لنفس الشخص عدة مرات في حياته.

تخيلوا شخصًا يحاول تخمين الوجه الذي ستسقط عليه قطعة نقود ثلاث مرات متتالية. قد ينجح. ولكن ماذا عن 25 مرة متتالية؟ يبدو الأمر غير محتمل، أليس كذلك؟ لكن لنتخيل بطولة إقصائية لرمي العملات المعدنية، حيث يتنافس شخصان في كل جولة، يختار أحدهما “ملك” والآخر “كتابة”، ومن ينجح في التوقع ينتقل إلى الجولة التالية. في كل مواجهة، لا بد أن يكون هناك فائز، لأن أحدهما سيختار الوجه الصحيح بالضرورة.

إذا بدأنا بثمانية متنافسين، فسيكون هناك ثلاث جولات، مما يعني أن أحدهم سيخمن بشكل صحيح ثلاث مرات متتالية. ولكن إذا بدأنا بعدد كبير جدًا من المتنافسين (33,554,432 شخصًا، على وجه الدقة)، فستكون هناك 25 جولة، مما يعني أن الفائز النهائي سيكون قد خمن بشكل صحيح 25 مرة متتالية. وبنفس الطريقة، سيكون هناك شخصان نجحا في التخمين 24 مرة متتالية، وأربعة أشخاص نجحوا 23 مرة، وثمانية نجحوا 22 مرة… وهكذا.

الخدع الأخرى

باختصار، هذه مجرد طريقة لإثبات أنه عندما نتعامل مع أعداد كبيرة بما فيه الكفاية، تصبح الأحداث التي تبدو غير محتملة شائعة، بل وحتى حتمية. إذن، فإن أميتنا العددية تجعلنا نعتقد أن حدثًا شائعًا هو في الواقع شيء استثنائي. أما الخدعة الثانية التي تنطلي علينا، فهي ميلنا الطبيعي لاكتشاف الأنماط حتى عندما لا تكون موجودة. وهكذا، عندما نفكر في شخص ما قبل لحظات من اتصاله بنا، نفترض تلقائيًا وجود علاقة سببية بين التفكير في الشخص وحدوث المكالمة، ونستنتج أن التفكير فيه قد يكون هو السبب في ذلك.

أما الخدعة الأخيرة، فيلعبها علينا التحيز التأكيدي. فعندما يتصل بنا صديق بعد أن كنا نفكر فيه، يكون الحدث بارزًا في أذهاننا، مما يجعلنا نتذكر جميع المرات التي حدث فيها ذلك، ومع تكرار هذه الحالات، نزداد اقتناعًا بأن هناك علاقة حقيقية بين التفكير في شخص واتصاله بنا (بل وحتى نعتبر هذه الحالات أدلة تدعم ذلك!). في المقابل، نتجاهل أو ننسى جميع المرات التي فكرنا فيها في شخص ولم يتصل بنا، وكذلك جميع الحالات التي تلقينا فيها مكالمة من شخص لم يكن في بالنا أصلًا.

ظواهر خارقة للطبيعة

تخيلوا اثنين من أسلافنا البشر الأوائل يسيران في السافانا الإفريقية. أحدهما هادئ وواثق، والآخر متيقظ وربما مفرط في الحذر. فجأة، يسمع كلاهما صوتًا خلف بعض الشجيرات؛ الأول يتجاهله، معتقدًا أنه مجرد صوت الريح التي تحرك الأوراق، بينما الثاني يصاب بالذعر، مفترضًا أن هناك حيوانًا مفترسًا يختبئ هناك. وفي ليلة مظلمة، يواجهان جسمًا طويلًا ومتموجًا على الأرض؛ الأول يظن أنه مجرد غصن، أما الثاني فيتأهب على الفور، لأن أول ما يخطر في باله أنه قد يكون أفعى سامة.

الآن، أيهما لديه فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة؟ إذا كان الصوت في كل مرة ناتجًا فقط عن الريح، وإذا كانت جميع الأجسام الممددة على الأرض مجرد أغصان، فإن حذر الشخص الثاني لم يكن له فائدة تُذكر، لكنه أيضًا لم يؤذه. ولكن في حال واجه أحدهما أسدًا حقيقيًا مرة واحدة فقط خلف الشجيرات، أو صادف أفعى حقيقية على الأرض، فإن الشخص الأول، الذي لم يكن حذرًا، قد يكون مصيره الهلاك.

بالطبع، لا يمكننا الجزم بأن هذا السيناريو هو ما أدى إلى تطور ميلنا البشري لإسناد النية والوكالة إلى الظواهر التي تحيط بنا، لكنه يمنحنا فكرة مفيدة: من الأفضل دائمًا افتراض أن هناك كائنًا واعيًا يقف خلف الظاهرة التي نراها، بدلًا من الاعتقاد بأنها مجرد حدث طبيعي عشوائي.

سواء كان هذا هو أصل ميولنا أم لا، فإن الأمر المؤكد هو أن هذه النزعة موجودة بعمق في طبيعتنا. وربما كان هذا أحد العوامل التي ساهمت في نشأة الروحانية ثم الأديان. فقد نظر أسلافنا إلى الظواهر الطبيعية مثل المطر، والبرق، والفصول، والمد والجزر، وأفترضوا أن هناك كائنات أو قوى واعية وراءها، تتحكم بها بإرادتها.

الأسباب العلمية

لكن مع تطور معرفتنا بالعالم، تضاءل دور هذه الكائنات المزعومة. فنحن اليوم نعرف الأسباب العلمية التي تفسر الظواهر الطبيعية، وندرك أن الأمطار ليست نتيجة إرادة إله المطر، وأنه لا يمكننا التأثير عليها بالقرابين. ومع ذلك، لا يزال الكثير من الناس ينسبون النية والوكالة إلى ظواهر أخرى، خصوصًا تلك التي لم يتم تفسيرها بالكامل بعد، أو التي قد تبدو معقدة جدًا لدرجة أن الشخص العادي لا يستطيع فهمها بسهولة.

فهم كيفية تشكل الصحارى، على سبيل المثال، ليس أمرًا بسيطًا، بل يتطلب أساسًا علميًا جيدًا ومستوىً معينًا من المعرفة. ولأن معظم الناس لم يتلقوا تعليمًا علميًا عالي الجودة ولا يمتلكون تلك المعرفة الأساسية، فإنهم لا يستطيعون إدراك العمليات الطبيعية التي تفسر التصحر، تمامًا كما لم يكن لدى البشر القدماء الموارد لفهم سبب الزلازل أو البراكين. وكما فعل أسلافهم، يملأ بعض الناس هذا الفراغ المعرفي بإجابات سهلة ومريحة تتوافق مع ميولنا الطبيعية: لا بد أن هناك قوة خفية أو عقابًا إلهيًا وراء هذه الظواهر.

نظريات المؤامرة

هذه القوى التي نميل إلى رؤيتها في كل مكان ليست بالضرورة خارقة للطبيعة. فمع تقدم العلم وتراجع الإيمان بالخرافات التقليدية، لم تتراجع نزعتنا لإسناد القصدية والنية للأحداث من حولنا، بل تحوّلت ببساطة إلى جهات أخرى. ما كان يُعزى إلى الأرواح والجن في الماضي، أصبح يُنسب اليوم إلى نظريات المؤامرة حول الحكومات أو الشركات الكبرى التي يُعتقد أنها تتحكم في مصائر البشر من وراء الكواليس.

وهكذا تنشأ نظريات المؤامرة، انطلاقًا من نفس نزعتنا لرؤية النية والوكالة في كل شيء. فإذا كانت الزلازل قد نُسبت في الماضي إلى غضب الآلهة، فاليوم هناك من ينسبها إلى خطط بشرية سرية، كالمزاعم بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن الزلازل الكبرى التي ضربت عدة دول حول العالم.

الكوارث الاقتصادية، والأوبئة، والحروب، والاضطرابات الاجتماعية، والحركات الاحتجاجية… كل هذه الظواهر المعقدة تنشأ من تفاعل عوامل كثيرة، لا يستطيع أي شخص أو جهة التحكم بها بالكامل. لكن أتباع نظريات المؤامرة يفتقرون إلى المعرفة أو القدرة على التفكير المنطقي اللازمين لفهم هذه العوامل، فيلجؤون إلى التفسير الأسهل: هناك جهة خفية تحرّك الخيوط لتحقيق مصالحها.

رسائل خفية

لا ينطبق هذا فقط على تفسير الأحداث الكبرى، بل أيضًا على المواقف اليومية. فمثلًا، إذا سمعنا صوتًا غريبًا في المنزل أثناء الليل، أو لاحظنا تحرك أشياء من أماكنها، فإننا نميل إلى إسناد السبب إلى “شخص” لديه نوايا وقدرة على التصرف (غالبًا ما يكون شبحًا)، بدلًا من التفكير أولًا في التفسيرات الطبيعية العديدة الأخرى.

هذا الميل قد يكون له مبرر تطوري. فلنعد إلى مثال الإنسان القديم، ولكن هذه المرة في سياقنا الحديث: إذا سمعت صوت خدش على نافذتك، أيهما سيكون أكثر حكمة؟ أن تتجاهله باعتباره مجرد غصن تحركه الرياح، أم أن تضع احتمال وجود متسلل وتحترس؟

لنأخذ مثالًا آخر من ظاهرة الباريدوليا (رؤية أنماط مألوفة في الأشياء العشوائية). تدفعنا الباريدوليا إلى البحث عن “رسائل خفية” في الإعلانات، ووسائل الإعلام، والأعمال الفنية والترفيهية، بينما تجعلنا عقولنا الميالة للشكوك والاستنتاجات المتسرعة نعتقد بأن هناك من يحاول التلاعب بنا عمدًا.

حتى في بعض التعبيرات، يمكننا التعرف على ميلنا إلى إضفاء الحكمة أو الإرادة على التاريخ أو على اليد الخفية للسوق. نحن نقع في نفس الفخ الفكري: إذ نعتبر سلسلة كبيرة من الظواهر المتنوعة كأنها قوة واحدة يمكن وصفها بصفات لا تنطبق إلا على البشر. يشمل ذلك أيضًا إضفاء نية غير موجودة على أفعال الأشخاص. في بعض الأحيان، تؤدي أفعال الأفراد إلى عواقب غير مقصودة. لهذا السبب، يجب أن نتذكر القاعدة الذهبية: “لا تنسب إلى النية السيئة ما يمكن تفسيره بالغباء”..

الأوهام العقلية

إذن، باختصار، أوهام العقل تجعلنا عرضة لما يلي:

نميل إلى رؤية أنماط مألوفة حيث لا يوجد سوى محفزات غامضة وعشوائية، أو حيث توجد رموز (بصرية أو سمعية) تحمل معنى مختلفًا تمامًا.

- نميل إلى التعرف على علاقات سببية حيث لا يوجد سوى العشوائية.

- نميل إلى تفضيل المعلومات والتجارب التي تؤكد أفكارنا ومعتقداتنا، ونتجاهل أو نقلل من شأن تلك التي تتعارض معها.

- نميل إلى تجاهل أن العديد من المصادفات التي تبدو غير محتملة هي في الواقع شائعة جدًا.

- نميل إلى إسناد النية والقصد إلى أحداث عشوائية أو إلى مجموعة ضخمة من العوامل المختلفة التي لا يتحكم فيها أحد بعينه.

إذن، كما ترون، نحن لسنا أذكياء جدًا. ولكننا أذكياء بما يكفي لإدراك ذلك، وهو أمر جيد. في المقال التالي، سنتناول المزيد من هذه الثغرات الذهنية وأوهام العقل. آمل أن تكون هذه المعلومات قد نالت اهتمامكم وكانت مفيدة.