نظرية المعرفة: كيف نعرف أن ما نعتقده صحيح؟

تقف نظرية المعرفة كمرآة تعكس محاولاتنا لفهم العالم من حولنا. كيف نعرف أن ما نعتقده صحيح؟ ما الذي يجعلنا نثق بمصادر معلوماتنا؟ وكيف يمكن للعقل أن يميز بين الحقيقة والوهم؟ من التنبؤ بحالة الطقس غدًا إلى تحديد عمر الكون، ومن التساؤل عن عدالة القرارات الحكومية إلى البحث عن معنى الحياة، تشكل نظرية المعرفة البوصلة التي توجه رحلتنا عبر هذا البحر الواسع من التساؤلات. في هذا البحث، سنتناول التعريف بنظرية المعرفة ببساطة، ثم نسافر عبر الزمن، من فلاسفة اليونان القدماء إلى مفكري العصر الحديث والمعاصر، لنستكشف كيف تشكلت نظريات المعرفة، وكيف تحولت من أسئلة بسيطة إلى نظريات معقدة تحاول تفسير العلاقة بين العقل والواقع. وفي النهاية سنناقش مشكلات المعرفة التي طالما وقفت عقبة أمام الفلاسفة والعلماء..

ما هي نظرية المعرفة؟

نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا هي فرع من فروع الفلسفة الذي يهتم بتحليل طبيعة المعرفة، وتحديد مصدرها، والطريقة التي يمكن من خلالها الحصول عليها، وحدود ما يمكننا معرفته.

كان الاهتمام بالمعرفة ثابتًا عبر تاريخ الفلسفة. حيث أشار أرسطو إلى أن “جميع البشر يرغبون، بطبيعتهم، في المعرفة“، كنشاط طبيعي يمارسه الإنسان في محاولته للاقتراب من كل الأشياء المجهولة بالنسبة له. فالمعرفة هي عملية فكرية تتيح لنا اكتشاف طبيعة الأشياء وصفاتها وعلاقاتها. وفي عملية المعرفة، هناك ارتباط بين: الشخص الراغب في المعرفة، والواقع أو الشيء المراد معرفته.

درجات المعرفة

دعونا نفهم هنا أن “المعرفة” و”العلم” كمترادفين، على الرغم من أنهما مفهومان يمكن استخدامهما بمعانى مختلفة. في نظرية المعرفة، يتم إنشاء علاقة بين قطبين: الذات (الشخص الذي يعرف) والموضوع (الشيء الذي يتم معرفته). يقول إيمانويل كانط: هناك مزيج من الجوانب الذاتية والموضوعية في المعرفة، واعتمادًا على هذا المزيج، هناك ثلاث درجات للمعرفة: الرأي، الاعتقاد، والعلم (المعرفة) بالمعنى الدقيق.

- الرأي: هو حالة من المعرفة حيث يعطي الشخص موافقته على شيء ما، ويعتبره صحيحًا، لكنه لا يمتلك يقينًا كاملاً بشأنه. وبالتالي، يحتوي على بعض الشكوك.

- الاعتقاد: عندما يكون الشخص مقتنعًا بأن ما يفكر فيه صحيح، لكنه لا يستطيع تقديم تبرير مقبول للجميع، فإنه يعتقد أن هذا الشيء صحيح. هنا، اليقين ذاتي فقط؛ فما نؤمن به لا يمتلك تبريرًا موضوعيًا كافيًا.

- العلم (المعرفة): هو رأي يرتكز على أساس موضوعي وذاتي في نفس الوقت. من الناحية الذاتية، يشبه الاعتقاد، لكنه يتجاوزه بوجود تبرير موضوعي. أي أن الشخص الذي يقول “أنا أعلم أن..” يكون مقتنعًا ذاتيًا بذلك، ولديه أيضًا أسباب لإقناع الآخرين بشكل موضوعي. تُعرف هذه الحالة العقلية باسم الاقتناع. معرفة شيء ما تعني القدرة على تقديم تبرير له أمام الآخرين.

يمكننا تقديم نشاطًا عمليًا لتوضيح الفكرة. سنعرض بعض العبارات، ثم نحدد ما إذا كانت العبارات التالية تمثل رأيًا، أو اعتقادًا، أو علمًا (معرفة):

- لقد احترقت يدي، لأن المقبض كان معدنيًا وهو موصل للحرارة..

هذه العبارة هي علم (معرفة)؛ فهي تحتوي على تبرير موضوعي (المعدن يوصل الحرارة) يمكن إثباته علميًا.

- لا تسألني لماذا، لكني مقتنع تمامًا بأنها ستأتي..

العبارة اعتقاد؛ فالشخص مقتنع تمامًا، لكنه لا يقدم تبريرًا موضوعيًا يمكن للآخرين قبوله.

- أعلم أن الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين.

هذه العبارة علم (معرفة)؛ فهذه حقيقة علمية مثبتة ويمكن تبريرها بشكل موضوعي.

- لدي شعور بأن هذه السنة ستكون جيدة.

العبارة رأي؛ فهي تعبر عن انطباع شخصي دون يقين كامل أو تبرير موضوعي.

معايير الحقيقة في نظرية المعرفة

لكي نتمكن من التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف، نحتاج إلى معيار للحقيقة، أي طريقة للحكم تمكننا من تحديد ما هو حقيقي وما هو زائف. لقد تم اقتراح معايير مختلفة للحقيقة على مر التاريخ، دعونا نتعرف عليها:

- السلطة: الحقيقي هو ما يصدر عن شخص تنسب إليه مصداقية بسبب معرفته بالموضوع.

- التقليد: الحقيقي هو ما تم قبوله كحقيقة على مر الزمن.

- التطابق: عندما يكون هناك تطابق بين عبارة ما وواقع معين، نقول إن العبارة صحيحة. من أبرز ممثلي هذا الاتجاه هو الفيلسوف اليوناني أرسطو.

- التماسك: يؤكد هذا المعيار على أن العبارة تكون صحيحة عندما تكون متسقة أو غير متناقضة مع حقائق أخرى. على سبيل المثال، إذا قلنا “الرقم 3 هو عدد صحيح”، يمكننا القول إن هذه العبارة متسقة مع تعريف العدد الصحيح. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه هو الفيلسوف النمساوي فيتجنشتاين..

- المنفعة: ما هو مفيد فهو صحيح.. من أبرز ممثلي هذا الاتجاه هو الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس..

- الدليل: هذا المعيار يرى أن العبارة التي ندرك صحتها بشكل حدسي، أي نرى حقيقتها بوضوح وتمييز دون أدنى شك، يمكن اعتبارها صحيحة. على سبيل المثال، الحقائق المنطقية مثل “أ = أ” أو “الكل أكبر من الجزء”. من أبرز ممثلي هذا الاتجاه هو الفيلسوف الفرنسي ديكارت.

- الإجماع: وفقًا لهذا المعيار، تكون العبارة صحيحة إذا كانت نتيجة إجماع في مجتمع مثالي للحوار، أي في ظل ظروف من الحرية والمساواة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، كما يحدث في المجتمعات العلمية. ومع ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه الحقيقة دائمًا ما تكون قابلة للتساؤل في المستقبل، وبالتالي فهي حقيقة قابلة للخطأ. من أبرز ممثلي هذا الاتجاه هو الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، ممثل مدرسة فرانكفورت.

حدود المعرفة

تأمل الفلاسفة على مر التاريخ في طبيعة المعرفة، وما الذي يجعلها حقيقية؟ وكيف يمكننا التأكد من ذلك، أي ما هي حدود المعرفة. وكانت نتيجة هذا الجهد أن ظهرت نظريات مختلفة للحقيقة، والتي تم بناؤها بناءً على معايير مختلفة للحقيقة، مما أدى إلى تعريف الحقيقة بطرق متباينة.

الدوغمائية

موقف فلسفي يؤكد أن الإنسان يمكنه من خلال العقل أن يعرف الحقيقة المطلقة، شرط أن يستخدم لذلك طرقًا محددة وترتيبًا مسبقًا للبحث. من أبرز ممثليها الفيلسوف الهولندي سبينوزا.

الشكوكية

تنكر الشكوكية إمكانية معرفة الحقيقة تمامًا. ومن أبرز ممثليها الفيلسوف اليوناني بيرون الإيلي.

النقدية

النقد هو موقف وسيط بين الدوغمائية والشكوكية. عقيدة فلسفية تهدف إلى تحديد حدود المعرفة اليقينية من خلال التحقيق المنهجي في شروط إمكانية التفكير. المعرفة ممكنة، لكنها ليست نهائية ولا يمكن التسليم بها دون نقد، بل يجب مراجعتها باستمرار للكشف عن الأخطاء والأوهام. من أبرز ممثليها الفيلسوف إيمانويل كانط.

الذاتية والنسبية

كلاهما ينفيان إمكانية الوصول إلى حقائق مطلقة وعالمية. تعتبر الذاتية أن تحديد ما إذا كان شيء ما صحيحًا يعتمد على كل فرد. وتعتبر النسبية أن الاعتراف بشيء ما كحقيقي أو زائف يعتمد على الثقافة أو العصر أو المجموعة الاجتماعية، وتنكر وجود حقائق عالمية ومطلقة. ومن أبرز ممثليها الفيلسوف السفسطائي اليوناني بروتاغوراس.

المنظورية

مذهب فلسفي يؤكد أن كل إدراك يحدث من منظور معين. وهذا يعني أن هناك العديد من الأنظمة المفاهيمية أو المنظورات الممكنة التي تحدد أي حكم حول الحقيقة، مما يعني أنه لا توجد طريقة واحدة لرؤية العالم يمكن اعتبارها “حقيقية” بشكل نهائي. مجموع كل وجهات النظر سيكون الحقيقة المطلقة. من أبرز ممثليها الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيغا إي غاسيت.

لماذا نحتاج إلى نظرية المعرفة؟

لو كانت المعرفة مجرد انعكاس مباشر لما نراه ونسمعه، لكانت البشرية قد توصلت منذ زمن إلى إجماع مطلق حول كل شيء، من الأخلاق إلى السياسة ومن العلم إلى الفلسفة. لكن الواقع يكشف العكس: نختلف، نتجادل، ونبحث بلا توقف عن اليقين. في أعماق هذا الاختلاف، تكمن الحاجة إلى أداة نقدية تمكّننا من تحليل ما نؤمن به، تفكيك معتقداتنا، وفهم كيف تتشكل آراؤنا.

من المفارقات أن كل فرد يميل إلى الاعتقاد بأنه يرى الحقيقة بوضوح، بينما الآخرون يقعون في شراك الوهم والتحيز. لكن علم النفس والفلسفة والعلوم المعرفية تكشف لنا أن عقولنا ليست مرايا صافية، بل عدسات مشوهة، تعكس الواقع بطريقة مشحونة بالعواطف والتجارب السابقة والانحيازات الخفية. إذا أضفنا إلى ذلك ثقتنا العمياء بتفوقنا العقلي، فإننا نواجه مشكلة مركبة: كيف يمكننا الوثوق بأحكامنا بينما نحن محكومون بقيود لم ندركها بعد؟

نظرية المعرفة والتفكير النقدي

في عالم يعج بالمعلومات، يصبح التفكير النقدي درعًا يحمي العقل من الانجراف في تيار الخرافات والتضليل. هنا تتجلى نظرية المعرفة كتطبيق عملي، تفكك استدلالاتنا، تضع معايير للبرهان، وتساعدنا على التمييز بين ما يستند إلى دليل وما ينبع من تحيزات غير واعية.

يطرح الفيلسوف الأمريكي هارفي سيجل أسئلة جوهرية في هذا السياق:

- بأي معايير نقيم الأدلة؟

- كيف نختبر هذه المعايير ذاتها؟

- ما العلاقة بين الحقيقة والتبرير؟

هذه التساؤلات ليست ترفًا فكريًا، بل جوهر عملية التفكير النقدي، وهي البوصلة التي توجه قراراتنا، سواء في العلم أو الفلسفة أو الحياة اليومية. إحدى هدايا عصر التنوير للعالم كانت الفكرة القائلة بأن الحقيقة لا يمكن فرضها بالقوة، بل يجب أن يتم التوصل إليها عبر الحوار العقلاني والحجة المقنعة. لا يكفي أن يمتلك الإنسان رأيًا، بل عليه أن يقدم سببًا وجيهًا لاعتقاده به، وأن يكون مستعدًا لمراجعته إن واجه أدلة جديدة.

عندما نختبر أفكار بعضنا البعض، ونصوغ معايير معرفية مشتركة، فإننا نرتقي بالحوار من مجرد جدل عقيم إلى بحث مشترك عن الحقيقة. لا ينبغي أن يكون صوت الأكثرية، أو تكرار الادعاء، أو حتى ثقة صاحبه، دليلًا على صحته. بل إن قوة الفكرة تكمن في قدرتها على الصمود أمام النقد والتفنيد.

نظرية المعرفة في العصور القديمة

مال الفلاسفة ما قبل سقراط إلى التركيز على الطبيعة والمادة وماهية الواقع الخارجي، بينما جاء سقراط ليحوّل الاهتمام إلى المفاهيم والأفكار التي تشكّل أساس التجربة الإنسانية. كان سقراط يرى أن العقل هو الأداة الوحيدة القادرة على كشف جوهر الحقيقة، فابتدع منهجًا جدليًا يعتمد على الحوار العميق، حيث يبدأ بالسخرية التي تكشف للآخرين مدى جهلهم، ثم يستخدم المنهج السقراطي الذي ابتدعه ليخرج المعرفة الكامنة في أرواحهم، تمامًا كما تساعد القابلة في ولادة طفل جديد.

وقف السفسطائيون في الضفة الأخرى من النهر الفلسفي، رافعين راية النسبية التي تقول بأن لكل إنسان حقيقته الخاصة، أو الشك الذي ينكر وجود الحقيقة المطلقة من الأساس. وهكذا، كان سقراط والسفسطائيون في سجال فكري لا ينتهي حول ماهية المعرفة وحدودها.

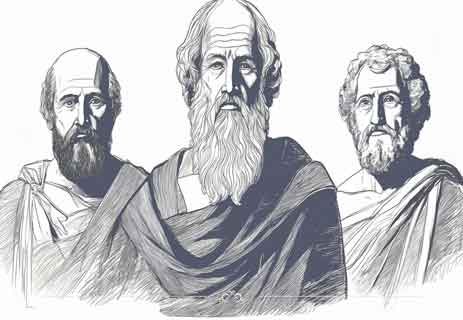

أفلاطون: المعرفة كتذكر للحقائق الأزلية

لم يكن أفلاطون إلا امتدادًا لفكر أستاذه سقراط، لكنه صاغ رؤية أعمق، مفادها أن الحقيقة المطلقة تكمن في عالم المثل، ذلك العالم غير المادي الذي تسبح فيه الأفكار الأزلية مثل الخير والعدل والجمال. ووفقًا لنظريته، فإن المعرفة ليست سوى تذكر لهذه الحقائق التي عرفتها أرواحنا قبل أن تهبط إلى العالم الحسي، فيغمرها النسيان.

تجلّت فلسفة أفلاطون في تشبيه الخط، حيث قسّم درجات المعرفة إلى مراحل تبدأ من الظن والخيال، مرورًا بالتصورات العقلية، وانتهاءً بالإدراك الخالص للأفكار الأبدية. كما أبدع في أسطورة الكهف، حيث شبّه البشر بسجناء مقيدين في كهف مظلم، لا يرون سوى ظلال الأشياء، حتى يأتي يوم يتحرر فيه أحدهم ليواجه نور الحقيقة، فيدرك أن الظلال لم تكن سوى وهم بعيد عن جوهر الواقع.

أرسطو: المعرفة بين الحس والعقل

انحرف أرسطو، تلميذ أفلاطون، عن مسار أستاذه ونفى وجود عالم المثل، مؤكّدًا أن المعرفة تبدأ بالحواس، لكنها تحتاج إلى العقل لتنظيمها وإدراك جوهرها. كان يرى أن الإنسان يولد بلا معرفة فطرية، وإنما يكتسبها من خلال التجربة والملاحظة، ليتطور بعدها إدراكه عبر الاستنتاج والاستقراء.

ميّز أرسطو بين أنواع المعرفة وفقًا لطبيعتها وغاياتها:

- المعرفة النظرية: تهدف إلى التأمل الخالص في الحقيقة، وتشمل الميتافيزيقا والرياضيات والمنطق.

- المعرفة العملية: تهدف إلى توجيه السلوك الإنساني، كالأخلاق والسياسة.

- المعرفة الإنتاجية: تعنى بإبداع الفنون والصناعات، مثل الشعر والبلاغة.

كما كان أرسطو رائدًا في وضع أسس المنهج الاستقرائي، حيث يبدأ الباحث من الملاحظات الجزئية ليستخلص منها قوانين عامة، ثم يستخدم الاستنباط لاستخلاص نتائج دقيقة من هذه القوانين، في منهج علمي صار اللبنة الأولى لكل ما نعرفه اليوم عن البحث والتجريب.

هكذا، ظلّت المعرفة موضوع جدل لا ينتهي، بين من يؤمن بوجود حقائق أزلية يمكن للعقل أن يدركها، ومن يرى أن كل معرفة نسبية، تتلون بتجربة الفرد وإدراكه المحدود. وفي هذا الخضمّ، يبقى السؤال معلقًا: هل سنبلغ يومًا يقينًا مطلقًا؟ أم أن المعرفة، كضوء الشمس في أسطورة الكهف، تظل دائمًا أبعد من أن نحيط بها كامل الإحاطة؟

نظريات المعرفة الحديثة

تبرز نظريات المعرفة الحديثة في عالم الفكر، حيث تتلاقى الفلسفة والعلم، لتضيء طريق الإنسان نحو فهم ذاته والكون من حوله. من فرانسيس بيكون إلى إيمانويل كانط، مرورًا بديكارت وهيوم، كانت كل نظرية محطة في رحلة البحث عن الحقيقة، حيث تتجادل العقلانية والتجريبية، وتتقاطع الحدود بين الواقع والخيال.

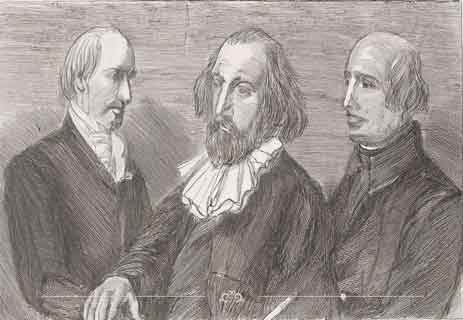

فرانسيس بيكون: تحرير العلم من أصنام الجهل

أطلق فرانسيس بيكون صرخة تحرير العلم من قيود الماضي في مطلع القرن السابع عشر. دعا بيكون في كتابه “الأورجانون الجديد” إلى ثورة في طريقة التفكير، مؤكدًا أن المعرفة الحقيقية تنبع من التجربة والملاحظة، وليس من الأفكار المسبقة أو الأوهام التي تُكبّل العقل. وقد حدد بيكون أربعة “أصنام” تعيق تقدم العلم:

- أصنام القبيلة: وهي تلك الأفكار التي تنبع من الطبيعة البشرية، والتي تجعلنا نرى أنماطًا وهمية في الطبيعة، فنقع في فخ التعميم المتهور.

- أصنام الكهف: وهي تلك الأفكار التي تشكلها تربيتنا وتعليمنا، والتي تحجب عنا رؤية الواقع كما هو.

- أصنام السوق: وهي تلك التشوهات التي تنتج عن استخدام اللغة بشكل غير دقيق، مما يفقد المفاهيم العلمية دقتها.

- أصنام المسرح: وهي تلك العقائد الفلسفية التي تفرض علينا طرقًا محددة للتفكير، مما يعيق تطور العلم.

بيكون رأى أن العلم يجب أن يكون عمليًا، يهدف إلى تحسين حياة الإنسان من خلال السيطرة على الطبيعة. وقد رفض فكرة الأسباب النهائية التي كانت سائدة في فلسفة أرسطو، مؤكدًا أن العلم يجب أن يركز على الأسباب الفعالة والمباشرة.

رينيه ديكارت: العقلانية واليقين الرياضي

كان رينيه ديكارت في نفس الفترة تقريبًا يُرسي أسس العقلانية الحديثة. ديكارت، الذي يعتبر أبو الفلسفة الحديثة، رأى أن المعرفة الحقيقية يجب أن تُبنى على أساسٍ من اليقين الذي لا يقبل الشك. وقد استلهم ديكارت من الرياضيات، حيث رأى أن الاستدلال المنطقي هو الطريق الأمثل للوصول إلى الحقائق العالمية.

ميز ديكارت بين الخصائص الأولية، مثل الشكل والحركة، والتي يمكن قياسها ودراستها بشكل موضوعي، والخصائص الثانوية، مثل اللون والطعم، والتي تعتمد على الإدراك الذاتي. وقد أكد ديكارت أن العقل البشري قادر على الوصول إلى المعرفة الكاملة، شريطة أن يتبع منهجًا صارمًا يعتمد على الحدس والتحليل والتركيب.

وفي كتابه “العالم”، استخدم ديكارت الطريقة الاستنتاجية الفرضية ليُثبت صحة نموذجه للنظام الشمسي، متجنبًا بذلك مصير جاليليو الذي واجه محاكم التفتيش.

ديفيد هيوم: التجريبية ونقد السببية

على الجانب الآخر من المحيط الفكري، وقف ديفيد هيوم كأحد أبرز ممثلي التجريبية. رأى هيوم أن كل المعرفة تنبع من التجربة الحسية، وأن الأفكار ما هي إلا انعكاسات للانطباعات التي نتلقاها من العالم الخارجي. وقد ميز هيوم بين نوعين من المعرفة: العلاقات بين الأفكار، مثل الرياضيات والمنطق، والتي تكون دائمًا صحيحة، وحقائق العالم، التي تعتمد على التجربة وتكون دائمًا قابلة للتغيير.

انتقد هيوم فكرة السببية، مؤكدًا أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين أن حدثًا ما سيؤدي إلى حدث آخر في المستقبل. كل ما نستطيع فعله هو الاستدلال بناءً على التجارب السابقة. وقد شكك هيوم أيضًا في وجود الأفكار الفطرية التي دافع عنها ديكارت، مؤكدًا أن العقل البشري يبدأ كصفحة بيضاء تُملأ بالتجارب.

إيمانويل كانط: المثالية المتعالية وجسر بين العقلانية والتجريبية

قدم إيمانويل كانط نظريته في المثالية المتعالية في محاولة للتوفيق بين العقلانية والتجريبية. رأى كانط أن المعرفة لا تنبع فقط من التجربة، ولا من العقل وحده، بل من التفاعل بين الاثنين. وقد ميز كانط بين الأحكام القبلية، التي تكون حقيقتها مستقلة عن التجربة، والأحكام البعدية، التي تعتمد على التجربة.

أكد كانط على أننا لا نستطيع أن نعرف الأشياء كما هي في ذاتها، بل فقط كما تظهر لنا. وحدد أدوات العقل التي تسمح لنا بتنظيم التجربة، مثل المكان والزمان، والفئات العقلية مثل السببية والكمية. تسمح لنا هذه الأدوات بفهم العالم، لكنها أيضًا تحد من معرفتنا، حيث لا نستطيع أن نعرف ما يتجاوز حدود التجربة.

نظريات المعرفة المعاصرة

تظهر النظريات المعاصرة للمعرفة صورة العلم في صراعه الدائم مع الواقع. من قوانين نيوتن إلى فيزياء الكم، ومن التجريبية إلى الفوضى المعرفية، تظل الفلسفة حاضرة لتسائل العلم: ما هي المعرفة؟ وكيف نعرف أن ما نعرفه صحيح؟

العلم كنموذج للمعرفة: القوانين والنظريات

أصبح العلم النموذج الأسمى للمعرفة مع صعود ميكانيكا نيوتن. القوانين العلمية، تلك العبارات الكونية التي تعبر عن علاقات ثابتة بين الظواهر، أصبحت أساسًا لفهم العالم. لكن هذه القوانين ليست مقدسة؛ فهي قابلة للتعديل أو الإلغاء إذا تناقضت مع التجربة. أما النظريات العلمية، فهي محاولات لتفسير الظواهر والتنبؤ بها، وهي دائمًا في حالة تطور، مفتوحة للتعديل أو الاستبدال بنظريات أكثر دقة.

ميز جون هيرشل بين سياق الاكتشاف، حيث تُصاغ النظريات من خلال الملاحظة، وسياق التبرير، حيث يتم اختبار هذه النظريات مقابل الواقع. هذا التمييز أشار إليه لاحقًا هانز رايشنباخ مؤكدًا أن كيفية اكتشاف النظرية لا علاقة لها بصلاحيتها.

بيير دوهيم: النظرية والتجربة

أشار بيير دوهيم إلى أن العلم لا يمكن أن يكون موضوعيًا تمامًا، فكل تفسير للظواهر يحمل في طياته افتراضات نظرية. حتى القياسات التجريبية ليست دقيقة تمامًا، مما يفتح الباب أمام عدد لا نهائي من النظريات التي يمكن أن تفسر نفس الظواهر. هذه “مشكلة عدم تحديد النظريات بالحقائق”، حيث لا يمكن للواقع أن يفرض نظرية واحدة صحيحة من بين النظريات المتنافسة.

إرنست ماخ: النظريات كأدوات

رأى إرنست ماخ أن القوانين والنظريات العلمية ما هي إلا قواعد ذاكرة، تساعدنا على تلخيص المعلومات وتوقع الظواهر. لكن هذه النظريات ليست بالضرورة انعكاسًا للواقع، بل هي أدوات عملية تساعدنا على التنقل في العالم. هذا المنظور العملي أثر بشكل كبير على فلاسفة مثل موريتز شليك، مؤسس دائرة فيينا، الذي دافع عن التجريبية المنطقية، مؤكدًا أن النظرية العلمية يجب أن تكون قابلة للتحقق من خلال التجربة.

كارل بوبر: قابلية التزييف

قدم كارل بوبر إجابة على مشكلة الاستقراء التي أثارها ديفيد هيوم. رأى بوبر أن النظريات العلمية لا يمكن إثبات صحتها بشكل مطلق، لكن يمكن دحضها. فالنظرية العلمية الحقيقية يجب أن تكون قابلة للتفنيد، أي أن تقدم تنبؤات يمكن اختبارها. إذا فشلت هذه التنبؤات، يتم استبعاد النظرية. بهذه الطريقة، يصبح العلم سلسلة من التخمينات والتفنيدات، حيث تتقدم المعرفة من خلال تصحيح الأخطاء.

توماس كون: الثورات العلمية

تحدى توماس كون الفكرة التقليدية عن تقدم العلم كعملية خطية. ورأى أن العلم يتقدم من خلال الثورات، حيث يحل نموذج علمي جديد محل نموذج قديم. في فترات العلم العادي، يعمل العلماء ضمن إطار نموذج معين، لكن عندما تتراكم الشذوذات التي لا يمكن تفسيرها، يبدأ العلم الثوري، حيث يتم استبدال النموذج القديم بآخر جديد. هذه النماذج، وفقًا لكون، غير قابلة للقياس، حيث أن كل نموذج يخلق عالمًا خاصًا به بلغة ومفاهيم مختلفة.

بول فايرابند: الفوضى المعرفية

دافع بول فايرابند عن الفوضى المعرفية، مؤكدًا أنه لا يجب أن تكون هناك قواعد ثابتة تحكم العلم. حيث يجب أن يكون العلماء أحرار في استكشاف نظريات وأساليب متنوعة دون قيود. رأى فايرابند أن التطور العلمي ليس عملية معزولة، بل يتأثر بالعوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية. يتحدى هذا المنظور الفكرة التقليدية عن العلم كعملية تراكمية ومحايدة، ويرى أن المعرفة العلمية هي نتاج تفاعل معقد بين الأدلة التجريبية والسياق الاجتماعي.

مشكلات نظريات المعرفة

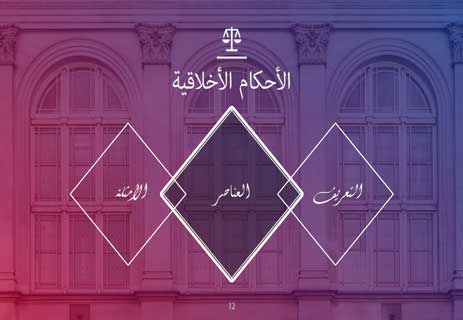

يمكننا القول إن المعرفة هي العلاقة الديناميكية التي تنشأ بين الذات العارفة والموضوع (الشيء المعروف). ناقش الفلاسفة منذ بدايات الفلسفة الطبيعة العلاقة الدقيقة بين الذات والموضوع، وهي ما أطلق عليها اسم “المعرفة”. وعلى الرغم من تعدد القضايا المرتبطة بعملية المعرفة، إلا أن هناك ثلاث مشكلات رئيسية:

- في فعل المعرفة، أي العنصرين له الدور الأهم، الذات أم الموضوع؟

- هل المعرفة اليقينية وغير القابلة للشك ممكنة؟

- ما هي الأداة الأساسية التي ندرك بها الواقع، العقل أم الحواس؟

لا تزال هذه الأسئلة تشغل بال علماء المعرفة أو فلاسفة العلم، الذين يبحثون في طبيعة المعرفة العلمية وآليات عملها. ولكل واحدة من هذه المشكلات الثلاث، ظهرت إجابتان أساسيتان شكّلتا مدرستين فلسفيتين متعارضتين. سنستعرض فيما يلي هذه الإجابات ومواقف المدارس الفلسفية المختلفة منها.

الموضوعية أم الذاتية؟

يُفهم الواقع في الفلسفة الحديثة على أنه المنظور الفلسفي الذي يرى أن الأشياء المألوفة هي كما تُقدم لحواسنا، وأنها تمتلك خاصية الوجود المستقل عن فعل المعرفة. وفقًا للواقعية، تلعب الذات دورًا سلبيًا في عملية المعرفة، ويمكن اعتبارها مجرد مرآة تعكس الواقع الخارجي بقدر كبير من الدقة.

المثالية: المعرفة مشروطة بالذات

على النقيض من ذلك، تؤكد “المثالية” أن وجود الأشياء الخارجية يعتمد على الذات العارفة، وبالتالي فإن العنصر الإيجابي والفاعل في عملية المعرفة هو الذات وليس الموضوع. يرى المثاليون أن الأشياء لا تكتسب واقعها إلا حين يتم التعرف عليها، ويتساءلون: كيف يمكن معرفة شيء غير معروف؟ والإجابة هي أن ذلك غير ممكن، وبالتالي لا يمكننا التأكد من وجود الأشياء بمعزل عن الذات التي تدركها. إن خاصية “الوجود المستقل عن الذات” لا تُدرك في أي موضوع، لذا فهي مجرد افتراض نُسقطه نحن على الواقع دون دليل واضح.

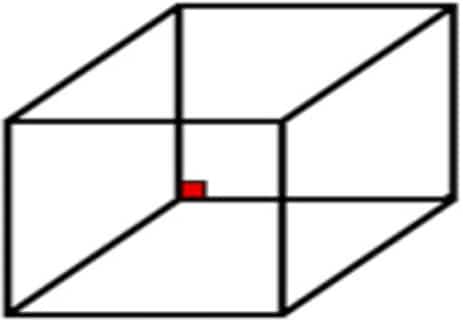

يمكننا فهم ما كان يقصده كل من المثاليين والواقعيين من خلال الرسم الشهير “مكعب نيكر”، الذي يعكس كيف يمكن إدراك الشيء الواحد بطرق مختلفة وفقًا للمنظور الإدراكي للذات.

دعونا نحاول النظر إلى هذا المكعب مع التركيز على المربع الصغير في مركزه، متخيّلين أنه يقع في الزاوية الخلفية اليسرى. بعد ذلك، فلنحاول رؤيته في الزاوية العلوية اليسرى، وكأن الوجه الذي كان أمامنا أصبح الآن في الأسفل، يحمل المكعب بأكمله. ما الذي تغيّر هنا؟

التغيير لم يطرأ على المكعب نفسه، بل على إدراكنا له فقط. وعلى الرغم من أننا نظن أن الشكل قد تغيّر، إلا أن هذه التحولات ليست سوى نتاج لعقولنا. يرى المثالي في هذا المثال برهانًا على الدور الأساسي للذات في عملية المعرفة: فالعقل هو الذي يفرض تصنيفات ومعانٍ على واقع غير محدد وخالٍ من الدلالات. أما الواقعي، فله تفسير مختلف تمامًا: الحقيقة الموضوعية الوحيدة هي الخطوط والمربعات المرسومة على الورق، هذا هو “الموضوعي”، أما كل ما تبقى—رؤية المكعب من زاوية معينة أو تحديد موقع المربع الصغير—فهو مجرد ألاعيب فكرية لا تمتّ بصلة إلى الواقع الموضوعي.

السوليبسية: الشك في كل شيء خارج الذات

في الفلسفة، غالبًا ما تتبنى الشخصيات الفكرية البارزة مواقف وسطية أو متوازنة بين هذين النقيضين. لكن هناك استثناءً لهذه النزعة التصالحية، يتمثّل في المثالية الراديكالية التي بلغت ذروتها خلال العصر الرومانسي الألماني في القرن التاسع عشر، والتي عُرفت باسم “السوليبسيّة“. وهو مذهب فلسفي متطرف يشكك في وجود أي شيء خارج الذات الواعية للفرد.

يؤكد هذا المذهب أن الوجود الحقيقي الوحيد هو وعي الذات، ويقصد بذلك وعيه الشخصي. فالواقع الخارجي، بحسب وجهة نظره، أمر شديد الجدل، إذ لطالما اعتبرنا أشياء يقينية، لنكتشف لاحقًا أنها كانت خاطئة تمامًا. وإذا كان العالم الخارجي لا يُدرك إلا حين يكون موضوعًا للإدراك، فمن يضمن لنا أنه ليس سوى محض وهم من صنع خيالنا؟ بل حتى وجود وعي الآخرين لا يمكن التأكد منه، فقد يكون الأشخاص الذين نراهم مجرد كائنات آلية بلا أفكار أو مشاعر، أو ربما مجرد إسقاطات من خيالنا الشخصي.

كانط والتوفيق بين الموضوعية والذاتية

سعى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في أواخر القرن الثامن عشر إلى تحقيق مصالحة بين المدرستين المتعارضتين. وأكد على أننا لا نستطيع معرفة ما يوجد خارج الذات بشكل مستقل، ولا يمكننا إدراك خصائص الأشياء الخارجية بموضوعية مطلقة، لأن أي معرفة بها ستكون بالضرورة فعلًا إدراكيًا للذات، مما يجعلها غير منفصلة عن تأثيرات الوعي الذاتي. بعبارة أخرى، من المستحيل أن نعرف ما هو خارجي عن الذات دون تدخل الذات نفسها، لأن المعرفة بطبيعتها هي نتاج للذات العارفة.

ومع ذلك، لا يمكننا إنكار وجود نوع من الموضوعية التي تتيح لنا بناء العلوم، وابتكار الأدب، والتأمل الفلسفي، وإقامة التواصل الإنساني. لكن، أي نوع من الموضوعية هو هذا؟ يجيب كانط: إنها “موضوعية ذاتيّتنا”. يقول كانط حتى وإن لم نتمكن من معرفة العالم الخارجي بموضوعية مطلقة، فإننا ندركه بموضوعية نسبية، عبر بنياتنا الحسية والعقلية التي تشكّل إدراكنا. وكبشر، يمكننا الاتفاق والتواصل لأننا نمتلك جميعًا آليات معرفية متطابقة إلى حد كبير، تُمكّننا من تنظيم الواقع بالطريقة نفسها.

إذن، الموضوعية التي نتحدث عنها ليست موضوعية الواقع في حد ذاته، بل موضوعية الأطر الإدراكية التي نشترك فيها. وبهذه الطريقة، حاول كانط التوفيق بين الذاتية والموضوعية، مقترحًا رؤية وسطية تجعل المعرفة ممكنة دون الوقوع في مطلقية أي من الطرفين.

ما هي الحقيقة؟

المشكلة الثانية في نظرية المعرفة التي طرحناها سابقًا تتعلق بإمكانية الوصول إلى حقائق يقينية حول أي شيء. هل يمكننا حقًا معرفة الحقيقة المطلقة؟

الدوغمائية والشكّية: بين اليقين واللايقين

بالنسبة للدوغمائية، الإجابة هي نعم. فالمعرفة الأكيدة واليقينية ليست فقط ممكنة، بل يمكن بلوغها بدرجات متفاوتة من الصعوبة. تحمل كلمة “دوغمائي” في الاستخدام الشائع اليوم دلالة سلبية، لكنها في الفلسفة تشير ببساطة إلى الموقف الذي يؤمن بأن بعض الحقائق لا تعتمد كليًا على الرأي الشخصي، بل هي مطلقة ومستقلة عن وجهات النظر الفردية. على سبيل المثال، يؤمن الدوغمائيون الأخلاقيون بأن هناك حقائق أخلاقية أساسية لا تقبل الشك، مثل:

“الحياة الإنسانية ذات قيمة”.

“لا ينبغي إيذاء الآخرين لمجرد متعة القيام بذلك”.

إن الاعتقاد بأن هناك أفعالًا عادلة وأخرى ظالمة، بصرف النظر عن الآراء الشخصية، هو مثال آخر على الموقف الدوغمائي. في الواقع، كان معظم الفلاسفة عبر التاريخ دوغمائيين بهذا المعنى، إذ اعتقدوا أن الإنسان قادر على اكتشاف الحقيقة.

وفي القطب المقابل للدوغمائية، نجد الشكّية، التي ترفض فكرة المعرفة المطلقة. بالنسبة للشكّاك، لا يمكن تحقيق معرفة يقينية تمامًا بأي شيء؛ فكل ما نعرفه أو يمكننا معرفته يظل محاطًا بدرجة من عدم اليقين. وقد ظهرت العديد من المدارس الشكية داخل الفكر الفلسفي منذ بدايات الفلسفة، لكنها غالبًا ما كانت تتعرض لانتقادات شديدة من قبل الاتجاهات الدوغمائية.

إحدى الانتقادات الشائعة للشكّية هي أنها تنطوي على تناقض داخلي: إذا قال الشكّاك إنه لا يمكن معرفة أي شيء على وجه اليقين، ألا يعني ذلك أنه متأكد على الأقل من هذه العبارة؟ إذا كان كذلك، فهو يقع في التناقض، إذ يقرّ بإمكانية معرفة شيء واحد على الأقل: “أننا لا نستطيع معرفة أي شيء بيقين”.

يرد الشكّاكون عادة بأنهم، عندما يقولون إنه لا يمكن معرفة أي شيء يقينًا، لا يجزمون حتى بصحة هذه العبارة نفسها، بل يتركون الأمر مفتوحًا لاحتمال أن يكون بالإمكان معرفة بعض الأشياء، لكنهم ببساطة لا يستطيعون تأكيد ذلك. قد يكون من الممكن معرفة الحقيقة، وقد لا يكون، لكننا لا نستطيع الجزم بأي من الاحتمالين.

الحجة الشكّيّة والتسلسل اللانهائي

إحدى الحجج الشكّيّة التي تدعم استحالة الوصول إلى معرفة يقينية هي ما يُعرف بحجة “التسلسل اللانهائي”. وفقًا لهذه الحجة، لكي نعرف الحقيقة بشأن أي شيء، نحتاج إلى مراقب خارجي يمكنه مقارنة أفكارنا بالشيء الذي نشير إليه في تفكيرنا. إذا تطابق الفكر مع الواقع، فهو صحيح، وإذا لم يتطابق، فهو خاطئ.

لكن تكمن المشكلة في كيفية معرفة أن هذا المراقب الثاني يملك في ذهنه تصورًا مطابقًا للواقع الذي يحاول ملاحظته؟ سنحتاج عندها إلى مراقب ثالث للتأكد من أن فكر المراقب الثاني يتطابق مع الواقع، وكذلك مع فكر المراقب الأول. وهكذا، يستمر هذا التسلسل إلى ما لا نهاية، مما يجعل من المستحيل التحقق النهائي من أي حقيقة. بناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أنه مهما حاولنا التحقق من صحة معرفتنا، فإننا لن نتمكن أبدًا من التأكد تمامًا من أي شيء.

الشكّية الراديكالية: العدمية

تؤكد الشكّية الراديكالية التي تُعرف بالعدمية على استحالة معرفة أي شيء بشكل يقيني. “كل شيء فارغ”، أي أن الخير والشر، الجمال والقبح، ليست سوى بناءات شخصية أو اجتماعية لا علاقة لها بالعالم الحقيقي. وكل محاولة لاكتشاف الحقيقة ليست سوى تعبير عن غرور الإنسان؛ فالنظم القيمية والمبادئ الأخلاقية والحقائق المطلقة ليست أكثر ثباتًا من قلعة من الرمل أمام مدّ البحر.

يستدل العدميون على موقفهم من خلال التاريخ والتجربة، إذ يرون أن العديد من الأفكار التي كنا نعتقد أنها يقينية قد تبيّن لاحقًا أنها مجرد أوهام، وأن ما نعدّه اليوم حقائق ثابتة قد يصبح غدًا مجرد أطلال ونسيان. بطبيعة الحال، يهاجم الدوغمائيون بشدة هذا الموقف العدمي، خاصة بسبب ما قد يترتب عليه من عواقب عملية.

كانط: محاولة للوساطة

حاول كانط مرة أخرى التوسط في هذا النزاع من خلال تحليل حدود معرفتنا. وكما رأينا سابقًا، اعتقد كانط أننا نستطيع معرفة العالم من خلال الظواهر التي تقدمها لنا التجربة، لكن لا يمكننا معرفة الأشياء كما هي في ذاتها. وبالمثل، اعتبر كانط أنه لا يمكننا امتلاك معرفة حقيقية حول مفاهيم مثل الله، أو الروح، أو الكون، لأنها ليست موضوعات قابلة للتجربة، بل تنتمي فقط إلى نطاق العقل المجرد. لكنه لم ينفِ وجود الله أو الروح، بل قال ببساطة إننا لا نستطيع معرفتهما، ولا حتى تأكيد وجودهما أو نفيه.

آمن كانط بإمكانية المعرفة التجريبية (أي العلوم الطبيعية)، مما يجعله أقرب إلى الدوغمائية من هذا الجانب، لكنه في الوقت نفسه رفض إمكانية المعرفة التي تتجاوز التجربة، مما يجعله أقرب إلى الشكّية من ناحية أخرى.

العقل أم الخبرة؟

المشكلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بنظرية المعرفة هي ما إذا كنا نعرف الواقع بشكل أساسي من خلال الحواس أم من خلال العقل. على سبيل المثال، عندما نرى وردة ونحددها على هذا النحو، ما هو الأسبق: مفهوم “الوردة” الذي ندرك من خلاله الإحساس، أم ذلك الشيء الواقعي الذي نطلق عليه اسم “وردة”؟

العقلانية: الأولوية للعقل والمفاهيم

يجيب العقلانيون بأن مفاهيم العقل لها الأولوية على بيانات الحواس. اللغة هي الأداة الأساسية لبقاء الإنسان، وهذه الأداة تعمل بالمفاهيم أو الأفكار: “وردة”، “امرأة”، أو “حصان” هي مفاهيم تضم مجموعة لا حصر لها تقريبًا من الأشياء المتباينة؛ بفضل هذه المفاهيم، يمكننا إدراك هذا الواقع المجمع في مجموعات متجانسة. وبما أن الواقع هو تدفق مستمر من الإدراكات لأشياء مختلفة، فإن العقل هو الأداة الأساسية التي تسمح لنا بفهم هذا الواقع المتغير باستمرار واستيعابه. يدرك العلم الحديث الواقع من خلال جهاز رياضي قوي، وهذه البنية الرياضية هي التي تدعم الواقع المتغير، إذ بدون هذا الأساس الثابت، سيكون الواقع فوضى غير قابلة للإدراك من قبل عقلنا. عالم الحواس هو عالم ظاهري، ولكن بفضل العقل ومفاهيمه الموحدة، يمكننا فهم الجوهر الحقيقي للواقع.

الرغبة في معرفة ثابتة: الرياضيات كمثال

لطالما شعر الفلاسفة العقلانيون، من أفلاطون إلى اليوم، بجاذبية خاصة تجاه الرياضيات كشكل مميز من المعرفة. حقيقة أن الرياضيات هي معرفة راسخة، تحليلية، وقابلة للحساب، هي ما يجعلها جذابة للعقلانيين. تتحقق الرغبة في معرفة ثابتة بشكل كبير من خلال الرياضيات. فيثاغورس، ديكارت، أو راسل لم يدخلوا فقط تاريخ الفلسفة، بل أيضًا تاريخ الرياضيات بفضل إسهاماتهم.

فكرة أن الإنسان يمتلك هياكل ومعارف فطرية هي فكرة عزيزة أيضًا على العقلانيين. المفاهيم الثابتة التي تمكننا من إدراك الواقع لا توجد في الواقع نفسه… إذن أين توجد؟ بالنسبة للعقلانيين، الجواب واضح: إنها موجودة في عقل الفرد قبل ولادته، إذ لم يتم تعلمها من تجربة في متغيرة باستمرار. هذا النقاش حول ما إذا كان الإنسان يمتلك هياكل فطرية في دماغه لا يزال موضوع جدل كبير بين مدارس علم النفس المختلفة.

التجريبية: المعرفة تأتي من التجربة

وفي مواجهة العقلانية، تقف التجريبية كمدرسة فلسفية تدعي أن كل المعرفة التي نمتلكها تأتي من التجربة. الإنسان عند ولادته هو “صفحة بيضاء” تكتب عليها التجربة كل شيء. على الرغم من أن ليس كل التجريبيين أنكروا بشكل مطلق وجود أفكار فطرية، إلا أنهم كانوا حذرين في قبول وجودها.

إن تكرار التجارب هو الذي يجعلنا نشكل المفاهيم في أذهاننا، وبالتالي فإن المفاهيم ليست سوى بناءات ناتجة عن إحساسنا. لا يوجد “وردة” بشكل عام، بل فقط “هذه الوردة”؛ الشيء الملموس الذي ندركه هو الذي يمتلك الواقعية، بينما الاسم – المفهوم هو مجرد بناء مصطنع من قبل عقلنا. من هذا الموقف، وصل هيوم إلى طرح أن مفاهيم مثل “الجوهر” أو “السببية” ليست سوى فرضيات من خيالنا الخصب على الواقع. هل ندرك بالحواس أن هذه الورقة تمتلك خاصية الوجود خارج إدراكنا؟ هل ندرك أن كرة البلياردو عندما تصطدم بأخرى تسبب حركتها، أم أننا نلاحظ سلسلة من الأحداث المتزامنة في الزمن؟ بالنسبة لهيوم، كانت الإجابة واضحة: نحن نلاحظ أحداثًا حقيقية ونلصق بها تسميات أو علاقات تنتمي إلى خيالنا وليس إلى الأشياء نفسها.

التجريبية ونظرية المعرفة

كان للتجريبية أهمية خاصة في العالم الأنغلوساكسوني؛ ليس فقط في العصر الحديث مع مفكرين مثل هيوم أو لوك، بل منذ العصور الوسطى مع الفيلسوف الإنجليزي روجر بيكون، حيث أظهر العالم الأنغلوساكسوني ميلًا واضحًا نحو التجريب وإخضاع النظرية للتجربة. على الأرجح، هذه العقلية هي التي ساهمت في ولادة إسحاق نيوتن، الذي يُعتبر مؤسس العلم الحديث، في إنجلترا.

أما كانط، فقد قدم في فلسفته محاولة للتوفيق بين التجربة والعقل، أو بين العقلانية والتجريبية. بالنسبة لكانط، من المؤكد أن بيانات معرفتنا تأتي من التجربة؛ فالمعرفة بدون تجربة تشبه ترسًا يدور في الفراغ دون فائدة. لكن كانط يعترف أيضًا بأن التجربة وحدها لا تنتج معرفة، بل ستكون مجرد تراكم لأحداث دون أي رابطة. العقل هو المسؤول عن “معالجة” هذه المدخلات من البيانات وإعطائها معنى، وبالتالي بناء المعرفة بشكل حقيقي.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البحث، لندرك أن نظرية المعرفة ليست مجرد مجموعة من النظريات الفلسفية، بل هي رحلة إنسانية عميقةٌ تتساءل عن وجودنا وفهمنا للعالم. من سقراط إلى بوبر، ومن أفلاطون إلى كون، كل فيلسوف ترك بصمته على خريطة المعرفة، محاولًا الإجابة على السؤال الأزلي: كيف نعرف؟

لكن، هل يمكن أن تكون هذه النهاية مجرد بداية؟ فكلما اقتربنا من الحقيقة، كلما بدت أكثر بعدًا. المعرفة، كالبحر اللامتناهي، تمدّنا بأمواجها لتأخذنا إلى أعماق جديدة، حيث تتكاثر الأسئلة، وتتبدد الإجابات. وفي النهاية، تظل نظرية المعرفة تلك المرآة التي تعكس صراع الإنسان مع الجهل، وتلك الشعلة التي تضيء طريقه نحو الفهم. لذا، دعونا لا ننظر إلى هذه الخاتمة كإغلاق للبحث، بل كبوابة مفتوحة نحو أسئلة جديدة، ورحلة جديدة، في عالم المعرفة الذي لا ينتهي.

المراجع

|

1. Author: Andrew H Van De Ven & Paul E Johnson, (10/01/2006), Knowledge for Theory and Practice, www.researchgate.net, Retrieved: 02/06/2025. |

|

2. Author: GILBERT HARMAN, (06/27/2014), Historical and Philosophical Roots of Perception, www.sciencedirect.com, Retrieved: 02/06/2025. |

|

3. Author: Edward N. Zalta & Uri Nodelman, (12/14/2005), Epistemology, www.plato.stanford.edu, Retrieved: 02/06/2025. |